都市計画法とは?34条11号・12号や開発許可などポイントを解説

2026.02.04

建築・建設

店舗を建築・建設したい方のためのガイドライン

2026.01.30

建築・建設

ハイパースケールデータセンターの高発熱・高密度化に対応する空調設備について解説

2026.01.28

換気設備

業務用エアコン導入ノウハウ 2025.03.18

閲覧いただき、ありがとうございます。神奈川県川崎市を拠点に空調設備からオフィスや店舗の内装設計工事、商業施設の建築・建設などを承っているReAirでございます。

この記事ではReAirについて解説するとともに、業務用エアコンの取付工事の基本から、工事費用の相場、工事の流れ・工程を解説します。

ReAirとは業務用エアコンや換気設備を含む空調設備の設置設計・取付工事から、法人向けにオフィスや店舗の内装設計や空間デザイン、内装工事を手がける株式会社オーソリティー空調のサービスブランドです。

「空気の質を高め、毎日をより快適に」をコンセプトに、空調設備と空間デザインを含めた、快適で清潔な空間を提供するコンサルティングも実施しています。

ReAirがおこなう業務用エアコンの取付工事は特定建設業許可を持つ専門業者として、空調設備の機能性、デザイン性、内装との調和を追求した以下の3つのポイントを強みとしています。

ReAirは設備設計と内装デザインを連動させた空間づくりを得意としています。

室温、湿度、におい、気流など、目に見えない空気環境が来店体験や従業員のパフォーマンスに与える影響を考慮します。空調の機能性と融合したレイアウトにより、快適で効率的に働けるオフィス空間、またはブランドイメージを損なわない店舗空間を実現します。

客導線やスタッフ動線、厨房との連携、見え方の演出など、業態とブランドに合わせた最適なレイアウトと空気の流れを設計します。単に冷暖房効率を追求するだけでなく、空間の美観を損なわない天井埋込型(天カセ型)などの設置にも対応します。

空調設備、換気設備、内装工事を別々の業者に依頼すると発生する調整の手間、コスト、時間のロスを排除します。

設計から施工、アフターサービスまで一貫して対応するため、工期短縮、コスト最適化、仕上がりの統一感を実現できます。

業務用エアコンや換気設備だけでなく、建築、配管、電気工事まで一括で対応可能です。(特定建設業許可を取得)

小規模なオフィスや店舗から工場、倉庫、ビル一棟といった大規模な施設まで幅広く対応でき、複数物件の一括発注も可能です。

空調・換気設備の専門会社として、快適性と省エネ性を両立させる設計を行います。

しっかりとした現地調査を行い、御見積書と併せて工事後の設置状況がイメージしやすい提案書・機器表を作成し提出します。

店舗の規模や業態に合わせインバーター制御の最新モデルなど省エネ性に優れた機種を推奨・導入し、環境負荷の低減とランニングコスト削減に貢献します。

風量・換気量の調査も行い、従業員が働きやすく、常に心地よい温度と空気循環を実現します。このようにReAirは、専門的な技術力と、内装デザインを組み合わせた提案力により、お客様のビジネスに最適な空調環境をトータルで実現します。

業務用エアコンの取付工事とは

家庭用とは異なる専門性と工程管理が必要です。正しく設置しなければ冷暖房効率の低下や余計なランニングコストの増大、さらには法律違反のリスクまで生じます。

初めて業務用エアコンを導入する事業者の方や、リプレイスを検討している担当者の参考となる情報を網羅的にまとめています。

業務用エアコンと家庭用エアコンは性能と形状、そして設置条件が大きく異なります。まず、業務用エアコンは広い店舗・事務所・工場などを対象としており、高出力・高効率での運転を前提としています。

一方、家庭用エアコンは比較的小規模な居住空間を対象とし、省スペースや簡便性が重視されます。

業務用エアコンは200Vの三相交流を使うケースが多く、電気容量も大きくなるため適切な配線工事と安全基準を満たす施工が不可欠です。

さらに、天井埋込型・壁掛け型・床置型など設置形態も多様で、使用環境に応じた最適な機種選定が重要です。

たとえば、飲食店では厨房と客席で空調条件が大きく異なるため、ゾーンごとに最適な設計が求められます。

参考サイト:業務用エアコン取付工事のお困りを解決!オフィスや店舗、家庭に最適な設置方法を解説

設置空間に応じた取付方式の選択は、快適性とメンテナンス性に直結します。

たとえば、天井埋め込みカセット型は広い空間に均一に空気を循環させるのに適しており、見た目もすっきりします。

これに対し、壁掛型は省スペース性とメンテナンスのしやすさが特徴です。床置型は施工自由度が高く、仮設事務所など短期使用の現場でも活用できます。

適切な方式を選ぶためには、天井高さ、レイアウト、用途(接客スペースかバックヤードか)などの条件を総合的に考慮する必要があります。

設置後の使い勝手や清掃性も設計段階で確認すべきポイントです。

参考サイト:業務用エアコンの形状ごとの取付工事の流れを解説

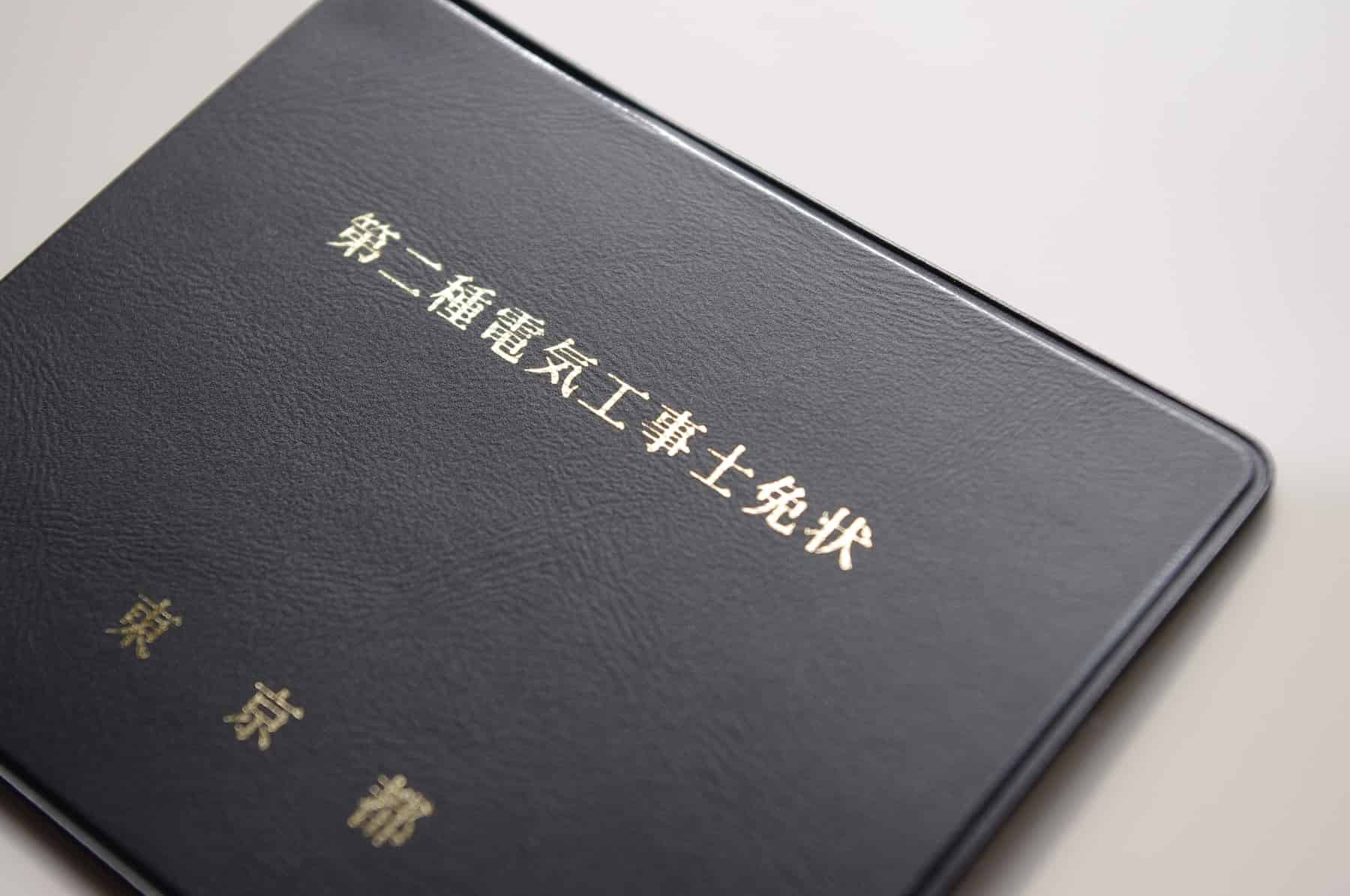

業務用エアコンの取付には、電気工事士法や建築基準法など複数の法律が関わります。

特に200V三相電源を扱う電気配線作業には「電気工事士(第一種または第二種)」の国家資格が必要です。

冷媒配管の施工も、漏洩による環境負荷防止の観点から厳格な施工基準が設けられており、適正な技術者による施工が必須です。

さらに、設置環境によっては建築基準法上の換気量基準を満たすための設計が求められることもあります。

施工を依頼する事業者は、これら法的要件を順守できる有資格者かを必ず確認すべきです。

参考サイト:業務用エアコンの設置費用から許可申請まで徹底解説!失敗しないためのガイド

業務用エアコンの取付費用は、機器容量・設置環境・追加作業の有無によって大きく変動する。

適正相場を理解することが予算計画と業者選定の重要ポイントになる。

業務用エアコンの取付費用は、主に機器の能力である”馬力”に比例して変動します。

たとえば、2馬力程度の小型機器であれば1台あたり30〜50万円程度が相場ですが、10馬力を超える大型機器の場合、設置費用だけで100万円以上になることも珍しくありません。

設置場所の状況も費用に影響します。天井裏配管が複雑な場合や高所作業を伴う場合、標準工事費に追加料金が加算されます。

飲食店など厨房近くへの設置では、耐油・防塵対応機器が必要になることがあり、これもコスト増要因になります。

標準工事費には「配管4mまで」「電源配線5mまで」などの基準があり、これを超える部分は追加料金として加算される可能性があります。

また、以下のようなケースでは隠れコストに注意が必要です。

一例として旧店舗の撤去・廃棄物処理を伴う改修工事では、標準工事費に加えて数万円〜十数万円の追加費用が発生することがあります。

見積書を比較検討する際は、各社の「標準工事内容」の定義に注目することが重要です。

たとえば「配管4mを超えると1mあたりいくら追加」という条件が各社で異なるため、総額で公平に比較する必要があります。

さらに「養生費用」や「試運転費用」が別途計上されていないかも確認しましょう。

初期提示価格が安く見えても、オプションとして別請求される場合があるため、必ず「見積総額での比較」を心がけることが賢明です。

業務用エアコンの取付工事は事前準備から完了後の確認まで複数の工程を経て進行する。

工程を理解することで、円滑な工事進行とトラブル防止につながる。

工事前に現地調査(現調)を行うことは欠かせません。

現調では、建物の構造や設置環境、電源設備の状況、配管経路の確認などを徹底的にチェックします。

仮に天井裏に十分なスペースがない場合、設置計画を大幅に修正する必要が生じるため、調査の精度が工事の成否を左右します。

この調査結果をもとに、適切な機器選定が行われます。

たとえば、飲食店であれば厨房の熱負荷を考慮した能力の機種、オフィスなら空間に応じた静音設計の機種を選ぶことが重要です。

当日は施工スタッフが機材・工具を搬入し、養生作業を行ったうえで取付作業が開始されます。

主な工程は以下の通りです。

仮に既存機器の撤去を伴う場合は、適正な冷媒ガス回収や廃棄物処理も同時に実施されます。

作業時間は設置台数や現場条件によるものの、1日〜2日程度が一般的です。

工事は以下の順序で進むのが一般的です。

作業終了後、必ずエアコンの試運転を行い動作確認が実施されます。

ここでは温風・冷風の出力、風量、動作音、冷媒圧力、ドレン排水状況などが細かくチェックされます。

全ての作業終了後、試運転を実施します。このとき確認する主な内容は以下です。

この試運転が問題なく完了した後、業者から工事完了の報告が行われ、必要に応じて機器の操作方法やメンテナンスの説明が実施されます。

また、メーカー保証や工事保証の書類が交付されることもあるため、書類の受け取りと保管も忘れずに行ってください。

万が一、引き渡し後に不具合が発覚した場合は、すぐに業者へ連絡して対処してもらいましょう。

信頼できる業者であれば、アフター対応まで責任を持って対応してくれます。

また、消防法上必要な防火管理上の条件や建築基準法で求められる換気基準に適合しているかも確認することが重要です。

特に厨房近くに設置する場合は、防火ダンパーの有無なども確認する必要があります。

必要な場合には「工事完了報告書」「保証書」も受領し、今後のメンテナンス計画に活かすことが推奨されます。

業務用エアコンの取付は専門性が高く、適切な業者選びが成功のカギ。

登録資格・施工実績・アフターフォローを比較し、信頼できる業者を選定することが重要。

業務用エアコンの施工には、法令で定められた資格が必要です。

たとえば、電源工事には「電気工事士(第一種または第二種)」の資格が求められ、冷媒工事には「冷媒回収技術者」などの有資格者でなければなりません。

一例として、厨房や高負荷環境での設置の場合は、特に資格の有無が安全性に直結します。

業者選定時は、登録資格証や作業員の有資格状況を必ず確認することが大切です。

業務用エアコンの取付工事は専門性が高く、法的にも資格要件が厳格に定められています。

適法で安全な施工を行うには、どの作業にどの資格が必要かを理解しておくことが重要です。

以下で必要資格と関連法令を詳しく説明します。

業務用エアコン工事には冷媒・電気などの専門知識と技術が要求されるため、法令上以下のような国家資格保持者でなければ施工できない作業があります。

200V三相電源を使用することが多い業務用エアコンでは、ブレーカー設置・電源配線工事に 電気工事士資格 が必要です。

特に 第一種電気工事士 は500V以下の工事まで対応可能で、大規模店舗や高出力設備では必須となる場合があります。

この資格がない者による電気配線作業は 電気工事士法 違反に該当し、重大な事故や行政処分のリスクを招きます。

業務用エアコンには冷媒(フロン類)が使用されており、撤去・移設・更新時には冷媒の適正な回収・再充填作業が伴います。

この作業には 冷媒回収技術者や第一種フロン類取扱技術者 などの有資格者が対応することが義務づけられています。

無資格者による施工はフロン排出抑制法に違反し、地球温暖化防止の観点からも厳しく規制されています。

取付工事に関わる代表的な法律は以下の通りです。

電気工事の安全を担保するための資格制度。

業務用エアコンでは200V三相回路や専用ブレーカー設置に適用。

正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」。

エアコン所有者に点検・記録保管を義務付け、冷媒回収は有資格者のみ実施可能。

新設・移設工事時に換気量や設置位置などの条件を規定。

適法に業務用エアコンを設置・更新するには、発注者側もこれら法規の基本的理解を持つことが重要です。

優良業者かどうかを見極める重要な材料として、施工実績があります。

たとえば「飲食店への設置実績が豊富」「大規模オフィスへの導入経験がある」といった実績があれば、現場対応力に期待できます。また、口コミ・レビューも参考材料になります。

ただし、単に「評価が高いかどうか」だけでなく、「見積もり段階の対応が丁寧だったか」「トラブル発生時のフォローが迅速だったか」など、具体的なコメントに注目すると良いでしょう。

業務用エアコンは長期利用が前提の設備です。そのため、施工後のアフターフォロー体制が整っているかも確認ポイントです。

たとえば「1年間の施工保証」「不具合時の48時間以内対応」など、明確な保証内容を提示する業者であれば、安心して依頼できます。

さらに、保証内容や範囲については口頭説明だけでなく、契約書や見積書でしっかり文書化して確認することが重要です。

業務用エアコンの取付工事に関する代表的な質問をピックアップし、初めての方でも安心できるように具体的に回答します。

はい、小規模店舗でも業務用エアコンの設置には専門業者が必要です。

設置面積が狭くても、業務用機器は200Vの電源や冷媒配管が必要であり、適切な設計・施工が欠かせません。

適切な業者に依頼することで、安全性・省エネ性能・法令遵守を確保できます。

スムーズに見積もりを取るためには、店舗の用途(飲食店、オフィス等)、広さ、既存設備の有無、希望する冷暖房能力、電源状況などを整理することが重要です。

正確な見積もりを取得するには、事前に必要な情報を整理しておくと良いでしょう。たとえば、以下のような項目が見積もり作成に影響を与えます。

これらの情報が明確であれば、業者側も的確な工事内容と費用、おおまかな工事のスケジュールまで提案がしやすくなります。

逆に、あいまいな状態で見積書を依頼すると、後から追加費用が発生したり、不要な工事内容を追加してしまう恐れがありますので、できるだけ見積書の作成を依頼する際には情報を集めておきましょう。

また、現場の写真を一緒に送付することもおすすめです。現場写真を確認することで、見積もりの精度がさらに高まり、業者からの提案の質の向上も期待できます。

一般的な小規模店舗であれば1~2日程度、中規模オフィスや店舗では3日程度を見込むのが目安です。既存設備の撤去や電源容量増設がある場合は、さらに日数がかかることがあります。

事前に工事スケジュールを確認し、業務への影響を最小限に抑える計画を立てることが推奨されます。

保証内容は業者によって異なりますが、優良業者であれば施工保証(1年など)とメーカー保証のダブル保証が用意されています。

保証範囲や対応条件は契約時に確認し、後からトラブルにならないよう契約書類に明記しておくことが重要です。

業務用エアコンの取付工事は、機器の選定・設計・施工・法的要件の確認まで、非常に専門性の高い作業です。

適切な業者選びと現場環境に応じた計画が、安心・安全な設置と長期的な省エネ・コスト削減につながります。

また、定期点検やメンテナンスを欠かさず行うことが、導入後のトラブル回避や効率維持に有効です。

初めて業務用エアコンの導入を検討されている方や、既存設備の更新をお考えの方は、ぜひ一度「ReAir-リエア-」にご相談ください。

現地調査・お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせいただければ、専門スタッフが最適なプランをご提案いたします。快適で省エネな空調環境を一緒に実現しましょう。

2026.02.04

建築・建設

2026.01.30

建築・建設

2026.01.28

換気設備