どうやってサウナは換気してる?サウナの換気方法や設備について解説

2026.01.16

換気設備

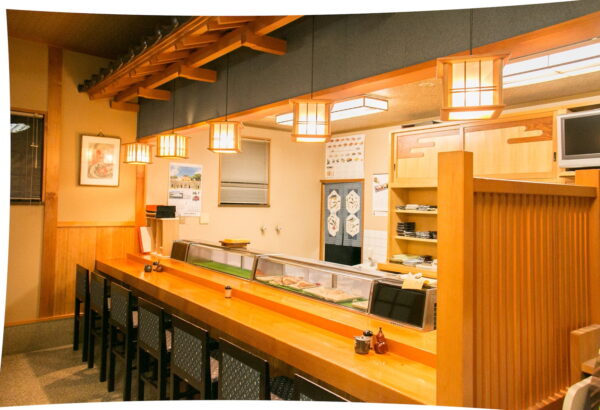

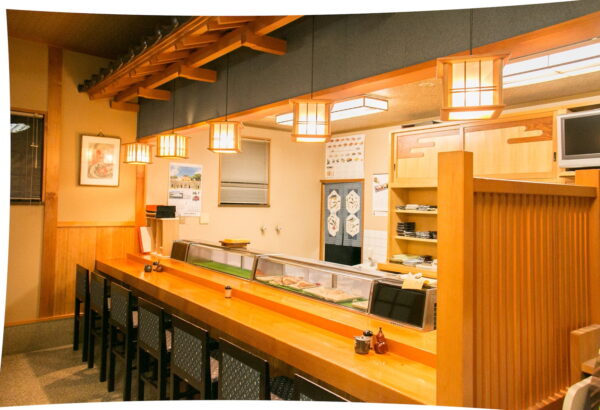

ラウンジの内装が顧客体験を向上させる!設計デザインが与える顧客満足度について解説

2026.01.15

内装デザイン

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

業務用エアコン導入ノウハウ 2025.08.29

店を運営するうえで「換気」は意外と見落とされがちなテーマです。

照明や内装デザインに気を配るオーナーは多いですが、換気量が不足すると法律違反に直結することもあります。さらに、煙や臭気の苦情につながれば評判や売上にも影響します。

建築基準法では換気設備の設置を明確に義務付けており、特に飲食店では数値基準が細かく規定されています。

この記事では換気義務の全体像を整理し、法定換気量の考え方や確認方法、そして違反時に想定されるリスクまでを丁寧に解説していきます。

店舗は人が長時間滞在する用途にあたるため、建築基準法で換気設備の設置が必須とされています。

特に飲食店では厨房やホールごとに基準が異なり、守らなければ営業許可が取り消される可能性もあります。

ここでは、換気の設置義務を法律面から確認します。

建築基準法第28条では、居室には「常時有効に換気できる設備」を設けることが義務付けられています。

窓などの自然換気設備でも良いのですが、面積要件を満たさない場合は必ず機械換気を設置しなければなりません。

この条文はすべての建築物に適用され、店舗も例外ではありません。

飲食店、物販店、美容室など用途によって求められる基準が変わります。

飲食店は煙や臭気が発生するため、ホールだけでなく厨房の換気も別枠で確保が必要です。

一方、物販店舗では空気汚染のリスクが少ないため、基準は比較的緩やかです。

こうした違いを理解し、店舗の用途ごとに判断することが大切です。

換気設備が基準を満たさないと、保健所の立ち入り検査で改善命令が出されることがあります。

従わない場合は営業停止や罰金につながる可能性もあります。

実際に「換気不足で営業許可が下りない」といった事例は少なくなく、リスクを軽視できません。

法律で定められた数値基準はシンプルですが、初心者には少し難解に映るかもしれません。

大きく分けると「自然換気」と「機械換気」の2つの基準があり、どちらかを満たす必要があります。

自然換気の場合、床面積の1/20以上に相当する開口部(窓や換気口)を設けることが義務です。

例えば20㎡の部屋なら1㎡の窓が必要となります。窓が小さい場合や開閉できない場合は、この要件を満たさないため機械換気が必要になります。

一方、機械換気の場合は「1人あたり毎時20㎥以上」の換気量を確保することが基準です。

仮に10人が滞在する店舗なら200㎥/h以上の換気量が必要になります。これを満たすには換気扇やダクトの能力を計算して選定する必要があります。

たとえばカフェで常時10人が滞在する場合、10人×20㎥/h=200㎥/hの換気量が必要です。

さらに厨房から発生する臭気や油煙の負荷を考慮して、追加の換気能力を計画することも重要です。

特に小規模店舗では「面積は狭いが利用者数が多い」状況も多く、面積ではなく最大収容人数を基準に換気量を見積もる必要があります。

立地や建物構造によって、自然換気で十分な場合と機械換気が必須な場合があります。

例えばビルの1階にある小規模店舗では窓が少ないため、必然的に機械換気を導入することになります。

逆に郊外の路面店で窓が大きく取れる場合は自然換気が有効です。

飲食店の換気は建築基準法で求められる最低限の基準だけでなく、食品衛生法や自治体の営業許可基準、さらにはHACCPに基づく衛生管理まで複合的に考慮する必要があります。

つまり「法定換気量を満たせばよい」という単純な話ではなく、厨房とホールの区分、煙・油・臭気の制御、空気の流れを計算したゾーニングまでを含めた総合的な設計が必須です。

厨房では大量の熱、油煙、二酸化炭素が発生します。

そのため、ホールと同じ換気系統にすると臭気や油分が客席側に流入し、不衛生なだけでなく顧客満足度を下げてしまいます。

建築基準法や東京都の営業許可基準でも、厨房の排気はホールとは独立した経路を確保することが求められています。

実務では厨房内を負圧に保ち、客席から厨房に向けて空気が流れるよう設計するのが基本です。

参考サイト:飲食店の建築基準法を店舗を開業する方にもわかりやすく解説

焼肉店や中華料理店など、煙や油の発生量が多い業態では、高静圧型の換気扇やフード付き排気設備が必須となります。

排気フードには捕集効率という性能指標があり、加熱調理機器全体を覆う形で設置しなければ十分な排気が行えません。

さらに、排気量と同じだけの給気を確保しないと室内が強い負圧になり、扉が開きにくくなる、排気が逆流する、といったトラブルも起きます。

そのため、給気と排気のバランスを設計段階でシミュレーションすることが重要です。

HACCP(ハサップ)では「衛生的な調理環境の確保」が前提条件の一つとされています。

換気は調理環境の温度・湿度・空気質に直結し、微生物汚染や結露によるカビ発生を防ぐためにも欠かせません。

保健所の実地調査では「換気が十分に行われているか」「厨房の空気が停滞していないか」が確認され、改善指導の対象になることもあります。

特に都市部では、近隣への臭気苦情を防ぐために脱臭フィルタや活性炭装置の導入を指導される例も多くあります。

参考サイト:夏の厨房内は食品へのカビ発生に注意!顧客や店舗を守る飲食店の衛生対策について解説

設計から施工、行政確認まで、正しく進めるための基本的な流れを整理します。

基本的な計算は「必要換気量=人数×20㎥/h」です。

ただし、室内体積と換気回数(1時間あたりの入替回数)を基に計算する場合もあります。

たとえば、30㎡の店舗で天井高2.5mなら体積は75㎥です。1時間に4回換気するなら75×4=300㎥/hが必要になります。

さらに実効率(0.8程度)を考慮し、設計換気量は375㎥/h程度とすることが適切です。

単に換気扇を増やせば良いとは限りません。風量計算を行い、必要な換気量を満たす配置が必要です。

禁止されています。臭気や油が逆流し、衛生上大きな問題を招きます。

両方を満たす必要があります。建築基準法は最低限の基準であり、保健所はさらに厳格な衛生管理を求めます。

規模に関わらず、人が滞在する店舗は義務対象です。特に飲食店では必須です。

まず換気量を計算し、現状との差を確認します。そのうえで設備の増設やダクト経路の改善を専門業者に相談することが一般的です。

店舗の換気設備は「建築基準法に基づく義務」であり、違反すると行政指導や営業停止のリスクがあります。

基準は「自然換気なら床面積の1/20」「機械換気なら1人20㎥/h以上」とシンプルですが、実務では計算や設備選定が不可欠です。

特に飲食店では厨房とホールの換気を分け、煙や臭気の対策を強化することが求められます。

まずは自店舗の現状換気量を把握し、必要に応じて専門業者に相談することが安全な一歩となるでしょう。

2026.01.16

換気設備

2026.01.15

内装デザイン

2026.01.14