どうやってサウナは換気してる?サウナの換気方法や設備について解説

2026.01.16

換気設備

ラウンジの内装が顧客体験を向上させる!設計デザインが与える顧客満足度について解説

2026.01.15

内装デザイン

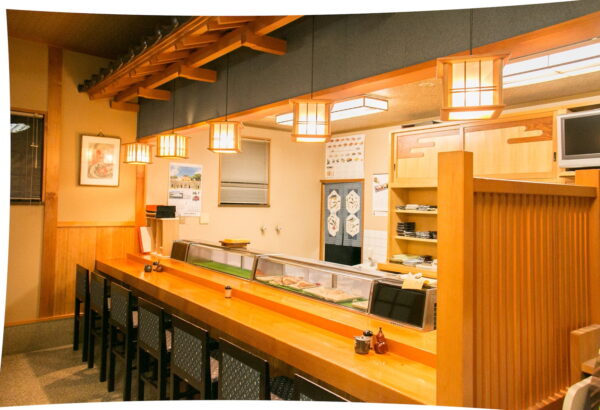

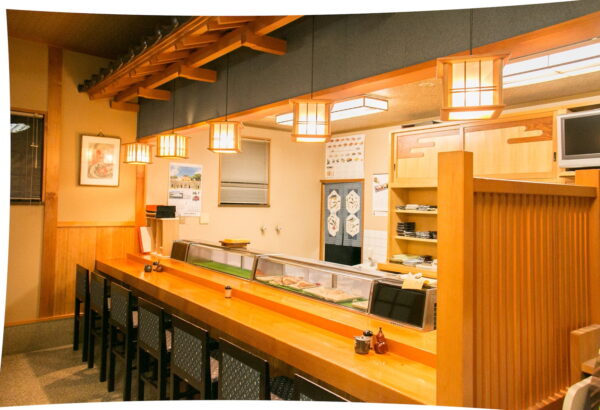

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

内装デザイン 2025.07.28

店舗やオフィス、賃貸住宅などの退去時に「原状回復が必要です」と言われたものの、具体的にどこまで対応すればいいのか曖昧なまま困ってしまう。

店舗やオフィスを賃貸で借りていた企業にとって、そんな経験は珍しくありません。とくに事業用物件では内装工事の自由度が高い分、退去時のトラブルも多発しがちです。

そもそも原状回復とは、どのような状態を指すのか。契約書に書いてあるからといって、すべて借主負担で工事を行うべきなのか。

あるいは経年劣化や通常損耗などの判断はどのように整理すればよいのか、判断に迷うことも多いかと思います。

この記事では、法人向けのテナント契約を前提に原状回復の正しい理解と対応の進め方をガイドラインや実務の視点から解説します。

契約上のリスクを減らし、トラブルなく退去を完了させるために、知っておくべきポイントを一つずつ整理していきましょう。

原状回復は、単なる「元に戻す」作業ではありません。

とくに法人契約においては原状の定義や回復範囲が契約内容や使用状況によって大きく異なるため、正しい理解が欠かせません。

「原状回復」と「現状復帰」は似ているようで全く意味が異なります。

前者は「借りた当初の状態に戻す」ことを指し、

後者は「何か問題が起きた後、その直前の状態に戻す」ことを意味します。

たとえば、水漏れや火災などの事故があった場合、その前の状態に戻すのは現状復帰です。

一方で、通常の退去において行うべきは原状回復であり、「入居時の状態」に近づけることが目的となります。

ただし、「どこまで戻すか」は契約書とガイドライン、そして実務上の慣例の3点を照らし合わせて判断すべきです。

無条件に「スケルトンの状態に戻す」「すべて撤去する」と考えるのは、かえって損につながるケースもあります。

原状回復の根拠となる法令は主に2つです。

ひとつは「民法第616条(賃借人の原状回復義務)」、もうひとつが「借地借家法第30条(賃借人の修繕義務)」です。

民法では、契約終了時に原状に戻すことが基本とされますが、その範囲には「通常損耗」や「経年劣化」は含まれません。

たとえば、空調設備の寿命やクロスの黄ばみなど、通常使用の範囲で発生した損耗は原則として貸主の負担とされています。

一方、借主の故意や過失による汚損・破損、あるいは許可なく設置した設備の撤去は、借主の責任となる可能性が高いです。

契約書に特段の定めがある場合は別として、基本的なルールはこの法解釈に基づきます。

なお、事業用物件の場合、「民法やガイドラインに反する特約」も合法とされるケースがあるため、契約書の内容を優先しつつ、交渉の余地を残しておく姿勢が重要です。

原状回復をめぐるトラブルが多発していたことを背景に、国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定しました。

これは契約当事者間の解釈のずれを減らし、公平な負担ルールを提示するための指針です。

特に法人テナントにとっては、「ガイドラインが適用されるのか」「契約書とどちらが優先されるのか」といった疑問を持つ場面も多いため、正しい理解が欠かせません。

このガイドラインの要旨は、「通常の使用による損耗や経年劣化は借主の負担としない」ということです。

たとえば、下記のようなものは「借主負担ではない」とされています。

一方で、以下のようなケースは借主が費用を負担することが適切とされています。

このように「責任ある使い方をしていたかどうか」が判断の分かれ目になります。

原則としてこのガイドラインは「居住用」を対象としていますが、実務の現場では事業用物件にも参考資料として広く使われているのが実情です。

とくに店舗・オフィス・クリニックなどの退去時において、「負担割合の目安」や「通常損耗と故意・過失の切り分け」に活用されるケースが増えています。

裁判などの紛争時においても、ガイドラインを根拠として貸主・借主いずれかの主張の妥当性を測る材料になることがあるため、無視できる存在ではありません。

ただし、法人契約においては「ガイドラインに反する特約」も有効とされる場合があるため、ガイドラインの内容をそのまま鵜呑みにするのではなく契約条項との整合性を確認しつつ参考にする姿勢が求められます。

実務では、「ガイドラインでは借主負担でない」とされているのに、貸主側から費用請求されるケースがしばしばあります。

たとえば、

こうした齟齬は、「入居時の状態記録がない」「契約書に具体的な条件が書かれていない」などが原因で発生します。

したがって、ガイドラインを参照しつつ、契約書・写真・議事録などと照らして妥当性を判断することが必要不可欠です。

参考サイト:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(再改訂版)のダウンロード

契約書に「原状回復」と書かれていても、その意味するところは実にさまざまです。

すべてを借主が負担するわけではなく、ガイドライン・契約条文・実際の使用状況をもとに個別判断が必要です。

ここでは費用負担の考え方を整理し、トラブル回避につながる視点を紹介します。

原則として、借主の「故意・過失」「通常の使用を超えた使い方」「特別な造作の設置」などによって生じた汚損・改装部分は、借主が費用を負担します。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

| 原状回復が必要なケース | 費用負担の考え方 |

|---|---|

| 壁に大きな穴を空けた、釘やビス跡が多数ある | 借主の過失または特別使用による汚損 |

| 禁煙物件で喫煙しヤニ汚れが残った | 借主の契約違反による負担 |

| 床に接着剤で工作物を固定して剥がし跡が残った | 借主の造作による損耗 |

| 原状に戻す旨の特約がある造作壁・間仕切り | 特約に基づき借主が撤去費用を負担 |

つまり、「原状に戻す義務が発生する行為かどうか」は、使用実態と契約の両面から判断することが必要です。

一方で、借主が通常の使い方をしていたにもかかわらず発生した劣化や修繕項目については、貸主側の負担が妥当とされることが多いです。

たとえば、

これらは、借主がどんなに丁寧に使っていても避けられないものであり、修繕義務は基本的に貸主側にあります。

ただし注意点として、事業用賃貸契約では「すべて借主負担」とする特約がつけられていることもあります。

そのため、ガイドラインを盾にした一方的な主張ではなく、契約書との整合性を確認する視点が不可欠です。

原状回復をめぐるトラブルの大半は、「入居時の状態が曖昧だった」「契約書に記載がない」というケースから始まります。

そこで大事になるのが以下の3つです。

たとえば、借主が了承を得て壁を塗り替えた場合でも、退去時に貸主が「原状回復が必要」と主張することがあります。

その際、「事前に承諾を得ていた」という文書記録がないと、不利になる可能性があるのです。

そのため、「借りるときに残す・記録する・交渉する」という3つの行動を忘れないことが、後のコストやストレスの差につながるのです。

原状回復工事は、単に「元に戻す」だけの作業ではなく、退去準備から引き渡しまで、段階ごとに押さえておくべき手順と注意点があるものです。

スムーズな退去と余計な出費を防ぐには、工程全体の流れを把握し、タイミングごとの判断を間違えないことが重要です。

原状回復工事に含まれる作業は物件の用途や入居中の改装内容によって異なりますが、一般的に以下の項目が基本となります。

| 工事項目 | 内容の例 |

|---|---|

| 内装解体 | 間仕切り壁、造作棚、天井ボードの撤去など |

| 床仕上材の撤去 | カーペット、塩ビタイル、フローリングの剥がし |

| 壁面・天井補修 | クロスの張り替え、塗装面の補修 |

| 設備機器の撤去 | 空調機器・照明・防災設備・給湯器などの取り外し |

| 電気・配管工事 | 配線・配管の撤去および一次側への復旧 |

| 清掃・廃材処分 | 工事後の室内クリーニング、産廃の収集・処分など |

たとえば内装を大幅にカスタマイズしていた場合は、解体と補修の両方が必要になるため工事範囲が広がりがちです。

逆に、照明や家具の持ち込みだけで済ませていた場合は、比較的軽微な工事で済むケースもあります。

原状回復工事のプロセスは、以下のようなステップを踏んで進行します。

契約に基づき、所定の期間内に退去の意向を貸主に伝える。

貸主・管理会社との現地確認を行い、原状の範囲や工期を擦り合わせ。

内装業者から見積を取得し、内容や金額を比較。

工程表に基づき、夜間作業・ビル共用部の使用制限等に注意しながら進行。

貸主と最終立ち会いを行い、問題がなければ明け渡し完了。

この一連の流れの中で最も大切なのが、「貸主との協議」と「業者との工程すり合わせ」です。

双方との意思疎通が不十分なまま進めると、後から追加工事が発生する恐れもあるため、初期段階の段取りこそが全体の質を左右します。

内装業者への見積依頼時には、以下の情報を整理しておくとスムーズです。

また、見積書を受け取ったら「一式」表記ばかりの内訳には注意が必要です。

坪単価だけで比較せず、工事項目ごとの価格や材料・作業条件まで記載されているかを確認することで後の追加請求を防ぐことができます。

原状回復工事は見積額に幅があり、業種や施工履歴によっても大きく異なります。

費用の目安を把握し、どこにコストがかかるかを理解しておくことは交渉や予算組みにおいて非常に重要です。

項目別の相場感と注意点、見積もりに反映されにくい盲点について解説します。

一般的なオフィス・店舗における費用感を以下に整理します。

条件によって増減はありますが、平均的な価格帯としての目安です。

| 工事項目 | 相場目安(税抜) | 備考 |

|---|---|---|

| 内装解体 | 5,000〜15,000円/坪 | 造作物の有無により増減 |

| 床材撤去・補修 | 8,000〜18,000円/坪 | フローリングは高め、カーペットは比較的安価 |

| 壁・天井の補修 | 6,000〜15,000円/坪 | クロス・塗装仕上げなど |

| 設備・配管の撤去 | 10,000〜25,000円/坪 | 空調・照明・コンセント類含む |

| 電気・給排水復旧 | 8,000〜20,000円/坪 | 専有部から共有部までの復旧範囲により変動 |

| 廃材処分・清掃 | 3,000〜7,000円/坪 | 産廃分別・運搬・クリーニング含む |

| 合計(おおよそ) | 40,000〜100,000円以上/坪 | 広さ・業態・物件指定条件によって幅がある |

このように工事費用は内容・面積・使用状況・貸主指定条件などによって大きく左右されるため、あくまで参考値として捉えるのが安全です。

とくに高額になりやすいのが、以下の3項目です。

設備配線が露出していたり、埋設ルートが不明な場合は調査費が発生します。

床下インフラ・壁面下地の撤去まで求められると、数十万円単位の追加工事になることも。

ビル側指定業者との調整が必要な場合、工程や費用が増す可能性があります。

こうした費用を抑えるためには、事前の現地確認と「どこまで戻すか」の線引きを明確にすることが肝心です。

内装業者との段階的な見積提示(設計ベース → 詳細積算ベース)を依頼するのも有効です。

原状回復費用は、「すべて貸主の言い値で決まるもの」ではありません。

実務では、以下のような交渉の余地があります。

また、貸主指定業者が一社しか選べない場合でも、他社の参考見積もりを取得して価格妥当性を示すことで減額交渉につながった例もあります。

原状回復に関するトラブルは、退去時だけでなく入居直後の「小さな確認不足」や「記録の曖昧さ」から始まることが多いものです。

費用負担で揉めないためには、契約・入居・解約の各段階で、実務的に備えておくべきポイントを押さえておく必要があります。

最も効果的な対策の一つが、入居時の室内状況を記録として残しておくことです。

これは借主が汚損させたのではなく「最初からそうだった」と証明するための根拠になります。

たとえば、以下のようなポイントを意識して撮影・記録すると後の交渉がスムーズになります。

記録は「日付入りの写真」に加えて、貸主側とのやり取り内容を議事録・覚書・メール文面などで文書化しておくとより有効です。

たとえ簡単な口約束であっても、明文化して残すことで証拠能力を持ちます。

解約が決まったら、以下のステップを早めに着手しておくことが、余計な出費を防ぐことにもなります。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 解約通知 | 契約書記載の期日(通常は1〜3か月前)までに書面で通知 |

| 現地立ち会い | 貸主・管理会社とともに原状確認・戻し範囲の事前確認 |

| 見積取得 | 内装業者数社から相見積もりを取り、工事内容を精査 |

| 工事準備 | 工程表・共用部利用申請・テナント間との作業調整を進める |

| 引渡し | 工事完了後に最終チェック。不備があれば是正対応が必要 |

この工程を段階的に整理し、特に貸主との立ち会いは記録を取りながら進めることで、認識のずれや不当な追加請求のリスクを減らすことができます。

貸主との交渉では客観的な資料と論拠がものを言います。

以下のような情報を手元に揃えておくと交渉が一方的なものにならず、建設的に進めることができます。

たとえば、貸主から「天井塗装まで戻すように」と言われた場合でも、当初から経年変化があった写真や塗装の仕様が記載された図面があれば、費用負担の交渉材料になります。

結果として「貸主と揉めないための準備」と「正当な費用で済ませるための交渉力」は、すべて事前の整理にかかっていると言っても過言ではありません。

返却状態の“基準”が異なります。

スケルトン返却とは空間を柱・梁・コンクリートむき出しの状態にまで戻すことを指し、原状回復よりも解体範囲が大きくなるのが一般的です。

原状回復では「入居当時の状態まで戻す」が基本であり、必ずしもスケルトン状態とは限りません。

契約時に「スケルトン返却を求める」と明記されていなければ、原状回復義務で十分な場合もあります。

原則として借主の責任になります。

エアコン、造作棚、厨房機器など借主が持ち込んだ設備や残置物は基本的に撤去義務があります。

ただし、貸主がそのままの利用を希望する場合や再利用価値があると認められるケースでは残しておく交渉も可能です。

その際は、撤去不要とする覚書などの文書化が必要です。

ガイドラインや過去の判例に沿って判断します。

「原状回復の範囲は貸主の指定による」など、抽象的な表現のみの契約書では、後々トラブルになるリスクがあります。

国交省の原状回復ガイドラインを根拠にしつつ、契約締結時に書面や議事録で具体例を残しておくのが望ましいです。

強制ではありませんが、ビル側のルールにより制限されることがあります。

管理会社や貸主によっては、「ビル指定業者での施工のみ可」とされるケースがあります。

この場合でも借主としては、相見積もりの取得・比較の機会を要求することができます。

また、指定業者でも価格や工期の調整は可能な場合があるため、無条件に受け入れる必要はありません。

法的拘束力はありませんが、裁判での判断基準になります。

原状回復ガイドラインは「指針」であり、強制力はありません。

しかし、過去のトラブル事例や判例に照らして“妥当な基準”として用いられることが多く、裁判所でもこのガイドラインをベースに判断される傾向があります。

したがって、貸主との交渉でも「一つの指標」として十分な説得力を持ちます。

原状回復は単なる「退去時の掃除や撤去作業」ではなく、契約・設計・工事・交渉が複雑に絡み合います。

とくに法人契約のテナントでは金額が大きくなる分だけ、後からのトラブルやコスト増が大きな負担につながります。

この記事で解説した原状回復の定義や法的な義務、国交省ガイドラインに基づく考え方、対応範囲の判断基準、そして費用相場と注意点を参考にしていただけますと幸いです。

2026.01.16

換気設備

2026.01.15

内装デザイン

2026.01.14