排煙設備の設置義務とは?排煙設備の免除規定について解説

2026.02.27

建築・建設

防火ダンパーとは?設置の基準・義務と点検基準について解説

2026.02.25

建築・建設

特定建築物とは?厳しい維持管理義務や換気量の計算方法を解説

2026.02.25

建築・建設

内装デザイン 2025.02.28

この記事では快適なオフィス内装をテーマに、空間設計の基本、レイアウトの考え方、内装デザインのトレンド、具体的な施工事例までを網羅的に解説します。

初めて内装を担当する方から、大規模移転を検討する経営層まで実務に役立つ視点で読み進められる構成です。

オフィス内装は働く人の生産性や満足度を大きく左右します。

ここでは、快適な空間づくりに必要な知識と実践のポイントを総合的に紹介します。

目次

オフィスの内装はデザイン性だけでなく、働く人が快適で日々ストレスなく過ごせる空間を実現するための内装設計が求められます。

ここでは快適な職場環境を構成する要素と見た目と使いやすさの両立、さらには温度・音・光といった環境要因の調整について解説します。

快適な職場環境とは、従業員が心身ともにストレスを感じにくく、生産性高く働ける空間を指します。

物理的な要素(温度、音、照明など)に加えて、レイアウトの自由度や周囲との関係性、動線の合理性なども重要です。

たとえば、席と席の間に適度な距離があると会話や視線のストレスが軽減され集中力の向上に繋がります。

また、換気や空気の流れが適切に保たれていることも、健康面の快適性を大きく左右します。

こうした要素が組み合わさることで働きやすいと実感できる空間が生まれます。

近年は“おしゃれなオフィス”を目指す企業が増えていますが、見た目だけに偏った内装は実用性を損なう恐れがあります。

たとえば、ガラス張りの会議室が美しくても遮音性が低ければ機密会話には不向きです。

オフィスデザインで最も重要なのは、機能と美観をバランスよく両立させること。

動きやすい動線設計、使い勝手のよい収納、直感的に使えるスペースの構成など細かな使いやすさが快適さに直結します。

設計の段階で利用者の行動やニーズを具体的に想定することが成功の鍵です。

快適なオフィスづくりにおいて、温熱・音・光といった“感覚に関わる要素”の調整は見落とされがちですが非常に重要です。

空調の効きすぎや不足、隣室からの雑音、まぶしすぎる日光はすべて生産性を低下させる要因となります。

たとえば、冬場に足元だけ冷えるレイアウトでは集中が難しくなりますし直射日光が入りすぎる席ではモニターが見づらくなるケースもあります。

こうした課題にはブラインドや遮音パネル、エリアごとの温度調整など設計段階での工夫が有効です。

理想とするオフィスの内装を作るためには、まず内装設計における基本的な考え方を押さえておく必要があります。

ここでは空間を効率的に活用するためのゾーニング、さらにレイアウトの代表的な種類とそれぞれの特徴を解説します。

ゾーニングとは人や物の動きの経路を指し、オフィスでは従業員の行動を想定して業務の効率性やパーソナルスペースなどに影響します。

たとえば、コピー機や会議室などに行くたびに人の間をすり抜けなければならない動線では行動し辛く、作業効率が大きく落ちます。

ゾーニングは作業の効率性を高めるための動線設計であり、いかに室内空間を上手く活用するかが大きなポイントになります。

業務内容や働き方に応じて、オフィスにはいくつかの基本的なレイアウトスタイルがあります。

それぞれの特徴と適した用途を理解することで自社に最適なスタイルを選びやすくなります。

個室または仕切りで区切られた空間が並ぶ形式で機密性が高く、集中力を求められる職種に適しています。

マネージャー職や研究開発職に多く用いられ周囲の音や視線から隔離できるのが特徴です。

一体型の広い空間にデスクが並び、部署間の垣根を低くするレイアウトです。

チームの一体感が生まれやすく、コミュニケーションも促進されます。

ただし、音や視線によるストレスが生じやすいため吸音材やパーティションの工夫が必要です。

社員が固定席を持たず、空いている席を自由に使うスタイル。

スペースを有効活用でき、多様な働き方に対応しやすい反面、個人の居場所感が薄れたり資料や私物の管理に工夫が必要になります。

以下ではReAirのオフィス設計、内装デザインの実績を一部紹介します。

山口県にオフィスを構える株式会社GoQSystem 様は、「インテリアのセレクトショップのような雰囲気にしたい」というご要望をもとにデザインしました。

木の素材感と温かみのある照明をふんだんに取り入れ、リラックスできる空間を演出。さらに、多様な家具を組み合わせることで、仕事モードとリラックスモードを自由に切り替えられる、メリハリのある空間を実現しています。

また、スタッフのスキルアップや気分転換をサポートするため、定期的に書籍を入れ替えるオリジナルデザインの本棚も設置。空間のアクセントとしても魅力的なポイントです。

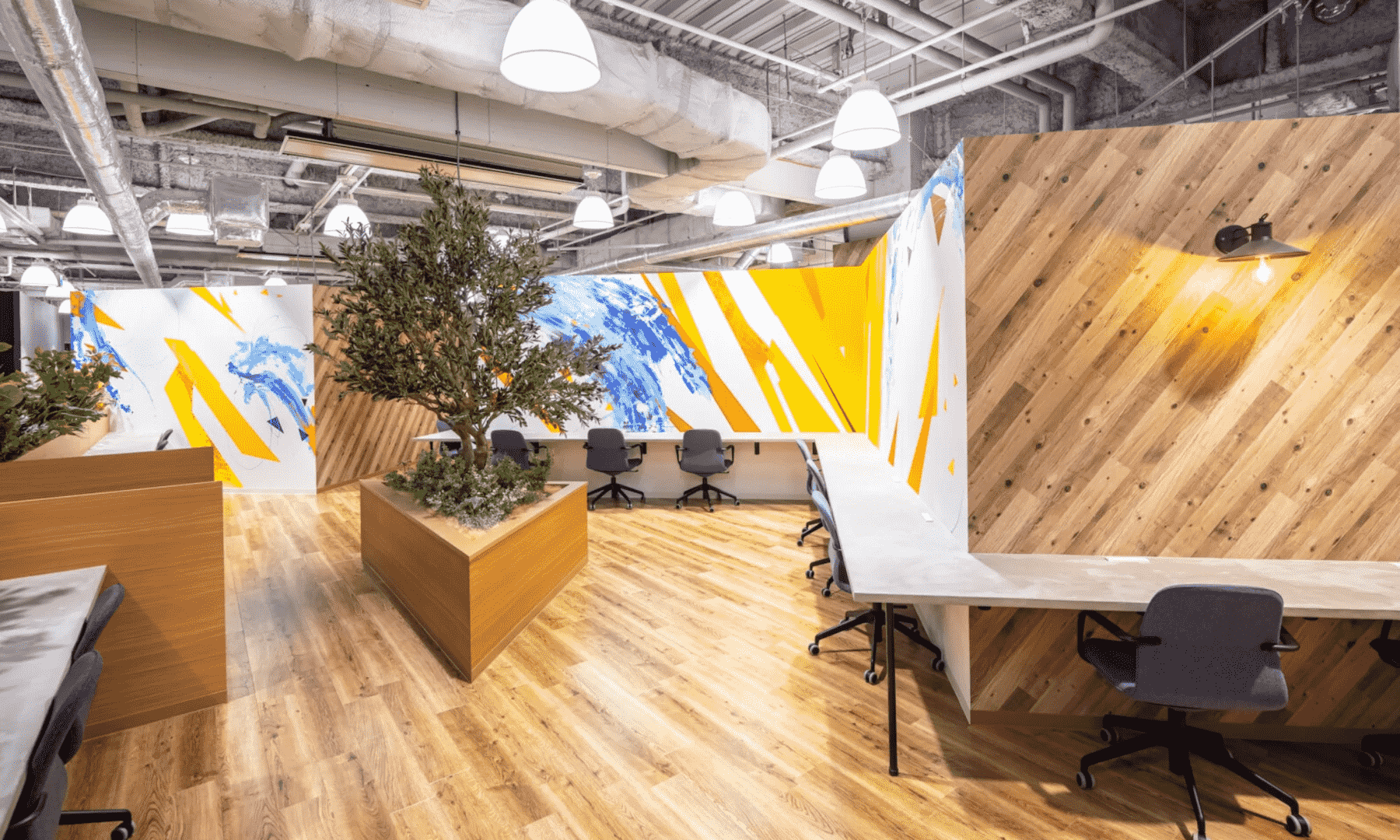

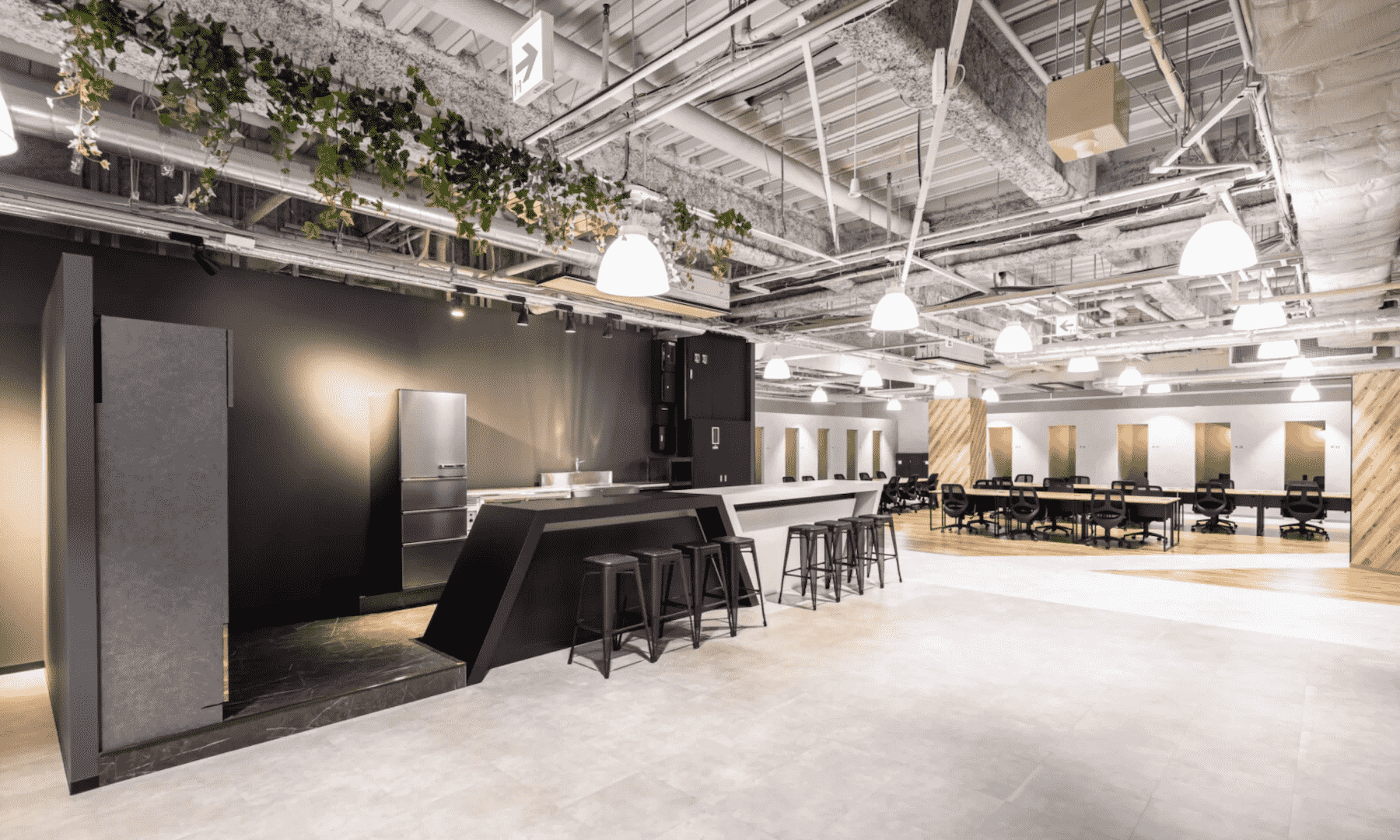

埼玉県内で最大級となる、800㎡超の広さを誇るコワーキングスペース「いいオフィス南越谷店」を設計しました。

地域とのつながりを意識しながら、設計や内装の細部にまでこだわり、アフターコロナ時代を見据えた「いいオフィス」の集大成として、旗艦店にふさわしい空間を実現しています。

利用者同士が自然と交流できるよう、レイアウトに工夫を凝らし、さらにオフィスの中心にはシンボルツリーとともに、光や水をテーマにした彩り豊かなアートを配置。

リフレッシュしながら、快適に働ける空間づくりを目指しました。

その他にも多数オフィス内装設計の実績がございますので、よろしければご覧ください。

理想のオフィス空間を実現するには事前のシミュレーションが欠かせません。

ここではレイアウト検討に入る前に必要な情報整理から、シミュレーションの方法、そして実際に効果をあげた事例までを紹介します。

まず重要なのは“自社の働き方に合った空間”を定義することです。

そのためには社員数や部門構成、来客頻度、必要な設備などを事前に洗い出しておく必要があります。

たとえば、頻繁に社内外の打ち合わせがある企業では、会議室の数や防音性能が重要になります。

一方でクリエイティブな業務が中心であれば、発想を促す開放的な空間が求められます。

このように働き方に合った情報整理がレイアウト設計の出発点です。

最近では無料・有料問わず、オフィスレイアウトのシミュレーションが可能なオンラインツールが増えています。

これらを使えば、机や椅子の配置だけでなく、動線や空間の広さまでビジュアルで確認できます。

また、専門業者に依頼すれば、3DパースやVR空間による提案も可能です。

特に大規模オフィスでは将来の拡張性や省エネ対策なども含めたシミュレーションを行うことで導入後のギャップを防げます。

ある中規模のIT企業では事前に複数パターンのレイアウトを3Dで比較した結果、フリーアドレスと固定席のハイブリッド型を採用しました。

これにより、従業員満足度が向上し退職率も下がったといいます。

このように視覚的に未来の空間を体験できることで、経営層・現場両方の納得感が得られ実行力の高い内装計画へとつながります。

大規模オフィスの内装設計では、小規模空間とは異なる視点と対応力が求められます。

ここからは成功した大規模オフィスのレイアウト事例を紹介しながら、失敗しやすいポイントとその対策、さらにスケジュールや予算管理のコツについて解説します。

某グローバル企業の日本拠点では、部署ごとの連携強化を目的に「ゾーン別レイアウト」を導入しました。

フロアを横断する形でプロジェクトチーム単位に分け、集中エリアと交流エリアを明確に分けた構成にしたことで業務効率と創造性の両立に成功しました。

また、別の企業では“社内動線の簡略化”を徹底し、会議室や倉庫、共有設備の配置を見直した結果、移動時間を年間で300時間以上削減できたという報告もあります。

よくある失敗のひとつが“見た目を重視しすぎる”ことです。デザイン性を追求しすぎるあまり、機能性や実用性が犠牲になるケースは少なくありません。

たとえば、透明な間仕切りを多用しておしゃれな印象にしてもプライバシーや音環境が損なわれるリスクがあります。

このような失敗を防ぐには、設計段階から各部署や利用者の声をしっかりヒアリングし“実際にその空間で何が行われるか”を具体的に想定しておくことが大切です。

大規模プロジェクトでは、スケジュールとコストの管理が非常に重要です。

全体像を把握せずに工事を進めてしまうと、追加費用や工程の遅延につながります。

まずは基本計画の段階で「設計・施工・引き渡し」のフェーズごとの期間と目標を明確にしましょう。

さらに、余裕をもたせたバッファ期間や万一のトラブルに備えた予備予算をあらかじめ確保しておくことで、計画通りに完成させる確率が高まります。

オフィスの内装デザインは、働き方の変化とともに常に進化しています。

近年注目されているトレンドとして、アクティビティ・ベースド・ワーキング(ABW)、ウェルビーイング重視の設計、そしてサステナブル素材や省エネ配慮の導入が挙げられます。

ここではそれぞれの考え方と具体例を解説します。

ABWとは、業務内容に応じて最適な場所を選びながら働くスタイルを指します。

集中作業は静かなエリアでミーティングはオープンスペースで、といったように目的別に空間を使い分ける仕組みです。

この考え方はオランダや北欧をはじめ多くの先進国で広まりつつあり、日本でも多くの企業が導入を始めています。

ABWに対応したオフィス設計では可動式の家具や多目的エリアの設置が一般的です。

参考記事:ABWとは?働き方のメリットやフリーアドレスとの違いを解説

ウェルビーイング(Well-being)は、身体的・精神的・社会的に良好な状態を意味します。

オフィスデザインにおいては、自然光の取り入れ、観葉植物の配置、休憩スペースの拡充などがその代表例です。

たとえば、あるIT企業では「休憩時に仮眠が取れる静音ポッド」や「瞑想エリア」を設けたことで社員のストレス軽減と集中力アップに効果を上げました。

空間がもたらす心理的影響に配慮することが、長く働ける職場づくりに繋がります。

地球環境への配慮は、オフィス設計においても大きなテーマとなっています。

再生素材や自然素材の活用、LED照明や断熱効果の高い建材の導入など、持続可能な空間づくりが推進されています。

たとえば、床材にリサイクルカーペットを使ったり、廃材を再利用した什器を取り入れるなど小さな積み重ねが企業のCSR(企業の社会的責任)にも貢献します。

オフィス内装を専門業者に依頼する際には、事前準備と知識が仕上がりを大きく左右します。

ここでは見積もりや提案の比較ポイント、適切な業者を選ぶチェックリスト、そして契約から施工までの一般的な流れについて紹介します。

複数の業者から見積もりを取るのは基本ですが、単純な金額比較では不十分です。

見積もりの内訳が明確か使用する素材や設備のグレードが適切か、設計意図がプランに反映されているかなど多角的に確認しましょう。

また、平面図だけでなく、3Dイメージやスケジュール表が添えられているかどうかも大切な判断材料になります。

こうした資料があると、完成形のイメージがより具体化でき、双方の認識ズレを防ぐことが可能です。

信頼できる業者を見極めるには、実績や施工例の確認が第一歩です。

自社の業種や規模に近い案件の経験があるかどうか、担当者の対応が丁寧か、連絡がスムーズかなどもポイントになります。

さらに、保証制度やアフターサポートの有無、スケジュールの管理体制も重要です。

プロジェクトが長期にわたる場合、担当者の変更や方針のブレが発生しない体制が整っているかを事前に確認しておくと安心です。

通常の内装案件では以下のようなステップで進行します。

この流れを事前に把握しておくことで、各工程で何を準備すればよいのかが明確になり、スムーズな進行に繋がります。

内装を整えて終わりではなく、快適なオフィス環境を継続的に保つための工夫が重要です。

定期的な環境チェックの方法、働く人の声を活かしたPDCAサイクルの導入、そして将来的にも対応できる柔軟な空間づくりの考え方について解説します。

内装完成後も、実際の使用状況に合わせて環境の見直しを行う必要があります。

具体的には、定期的な照度チェックや空調の効き具合、騒音レベルなどを測定することで小さな不調を早期に発見できます。

社内アンケートを併用すれば、数字では見えにくい「居心地」や「集中のしやすさ」といった感覚的な不満も把握しやすくなります。

こうしたメンテナンスを仕組みとして運用することで快適性の維持が可能になります。

オフィス環境も日々の変化に応じてアップデートが必要です。

そこで効果的なのがPDCA(Plan→Do→Check→Act)サイクルを導入した運用体制です。

まずは改善案を立て(Plan)、小規模に試行し(Do)、評価して(Check)、必要な改良を加える(Act)流れを繰り返します。

たとえば、休憩スペースの利用率が低いという課題に対して、「照明を変えてみる」「観葉植物を増やす」といったアプローチを試すことが可能です。

現場の声をもとに小さく改善を重ねることが、継続的な快適さの源となります。

将来的な働き方の変化に柔軟に対応するためには、“変えやすい空間”を意識して設計しておくことが有効です。

可動式の家具や、モジュール式の間仕切りを導入することで、業務内容や人数の変化にも対応しやすくなります。

また、配線や照明の位置も変更を見越してフレキシブルに設計しておくと、将来的なレイアウト変更やリニューアルが容易になります。

常に変化し続ける組織に対応するには、空間も“更新可能”である必要があります。

レイアウト変更による業務効率の変化は、オフィスの構成や業務内容によって異なりますが、一般的には10~30%の改善が見込めるとされています。

特に動線の見直しや騒音対策を講じた場合、業務中のストレスが軽減され、集中力が向上する傾向があります。

たとえば、集中エリアとコミュニケーションエリアを明確に分けた企業では、チームの生産性が20%以上向上したという事例もあります。

レイアウトは単なる配置変更ではなく、業務の質を左右する重要な要素です。

見た目を優先するあまり、実用性や快適性が犠牲になってしまうことは少なくありません。

そのため、設計初期段階で「目的と優先順位」を明確にしておくことが肝心です。

たとえば、“リラックスできる空間”を目指す場合は装飾よりもまず音や照明、空気の流れに配慮する必要があります。

意匠面だけでなく“誰が・どう使うか”の視点を常に持つことがデザインと機能性を両立させる鍵になります。

内装やレイアウト設計の経験がない社内チームだけで進めるのは難易度が高いため、外部の専門家に早めに相談することをおすすめします。

設計事務所や施工業者には、ヒアリングから設計・施工までを一貫して支援してくれるパートナーも多く存在します。

また、社内に“プロ”がいないからこそ、複数社から提案を受けて比較することが大切です。

見積もりだけでなく、提案内容や対応の丁寧さも含めて、信頼できる業者を選定しましょう。

お客様の会社にも「快適で働きやすいオフィス空間」を創造してみませんか。レイアウトや内装の改善は、生産性や社員満足度を高める第一歩です。

自社に合った最適な空間づくりをはじめませんか?まずはお気軽に、ご相談ください。

2026.02.27

建築・建設

2026.02.25

建築・建設

2026.02.25

建築・建設