風営法と飲食店開業の関連とは?許可・規制や届出の要否を解説

2025.07.04

内装デザイン

旅館業許可とは?開業手順と必要な資格、旅館業法について解説

2025.06.27

内装デザイン

内装制限とは?建築基準法の基本概要から緩和条件までを解説

2025.06.20

内装デザイン

業務用エアコン運用ノウハウ 2025.04.11

Q. 業務用エアコンの寿命は何年程度か

多くの業務用エアコンは10〜15年が寿命の目安とされますが、使用環境やメンテナンス状態によって差が出ます。

Q. 耐用年数と実際の使用年数はどう違うか

法定耐用年数は減価償却の会計上の基準であり、実際の使用可能年数とは一致しません。実務上の判断には注意が必要です。

Q. 交換や買い替えの判断基準とは何か

修理費用の増加、省エネ性能の低下、不具合の頻度などが買い替え検討のサインとなります。

業務用エアコンはオフィスや商業施設、工場など多くの法人施設で稼働し続ける重要な設備です。

しかし、いずれは老朽化し交換や買い替えが必要になる時期がやってきます。設備更新の適切なタイミングを逃すと、故障による業務停止や無駄な電力消費にもつながりかねません。

この記事では、業務用エアコンの寿命や交換タイミング、会計上の耐用年数との違い、そして更新の判断材料について、設備管理の担当者向けにわかりやすく解説します。

目次

業務用エアコンの寿命は、機器の性能や設置環境によって異なりますが、一般的には10~15年程度が目安とされています。

以下から、その根拠や寿命に影響を与える使用条件、メンテナンスの重要性について解説します。

業務用エアコンの寿命は、メーカーが設計時に想定している耐用期間や部品の耐久性を基におおよそ10〜15年とされています。

とくにコンプレッサーや電子制御部品は経年劣化しやすく、これを超えるとトラブルのリスクが高まります。

ReAirで対応させていただいた飲食店様では、エアコンの設置から約15年ほど経過した業務用エアコンでは冷却効率の低下と室外機の異音が発生しており、電源系の不具合も見られたため、更新工事が必要となりました。

このような症状が出る前に、買い替えを検討することが重要です。

同じ型番のエアコンでも、稼働環境によって寿命には大きな差が出ます。

油分の多い厨房や粉塵が舞う工場などではフィルターや熱交換器が目詰まりしやすく、劣化が早まる傾向にあります。

一方、定期的なフィルター掃除や年次点検を実施しているオフィスビルでは、15年以上安定して稼働している例もあります。

使用条件の把握と計画的なメンテナンスが、機器を長持ちさせるカギになります。

業務用エアコンには会計上の「法定耐用年数」と、実際に使い続けられる「物理的な使用年数」という2つの基準が存在します。

ここでは、国税庁の定める法定耐用年数と、それを超えて使い続けた場合の扱いについて説明します。

業務用エアコンは、国税庁の定める「器具及び備品」に分類され、原則として6年の法定耐用年数が適用されます。

これは減価償却の基準であり、税務処理の際の目安として使われます。(※参考:耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A|国税庁)

この年数を過ぎると、会計上の帳簿価額はゼロになりますが、実際に稼働している設備も数多く存在します。

法定耐用年数を過ぎたからといって、直ちに交換しなければならないわけではありません。

設備の使用可能性は現場の状態や修理履歴、電力効率などをもとに判断すべきです。

ただし修理対応が困難になるメーカーの部品供給が終了する、保守契約が打ち切られるなど、年数を超えて使うことでのリスクもあります。

安全性・信頼性・費用対効果の3点を軸に、更新の是非を検討しましょう。

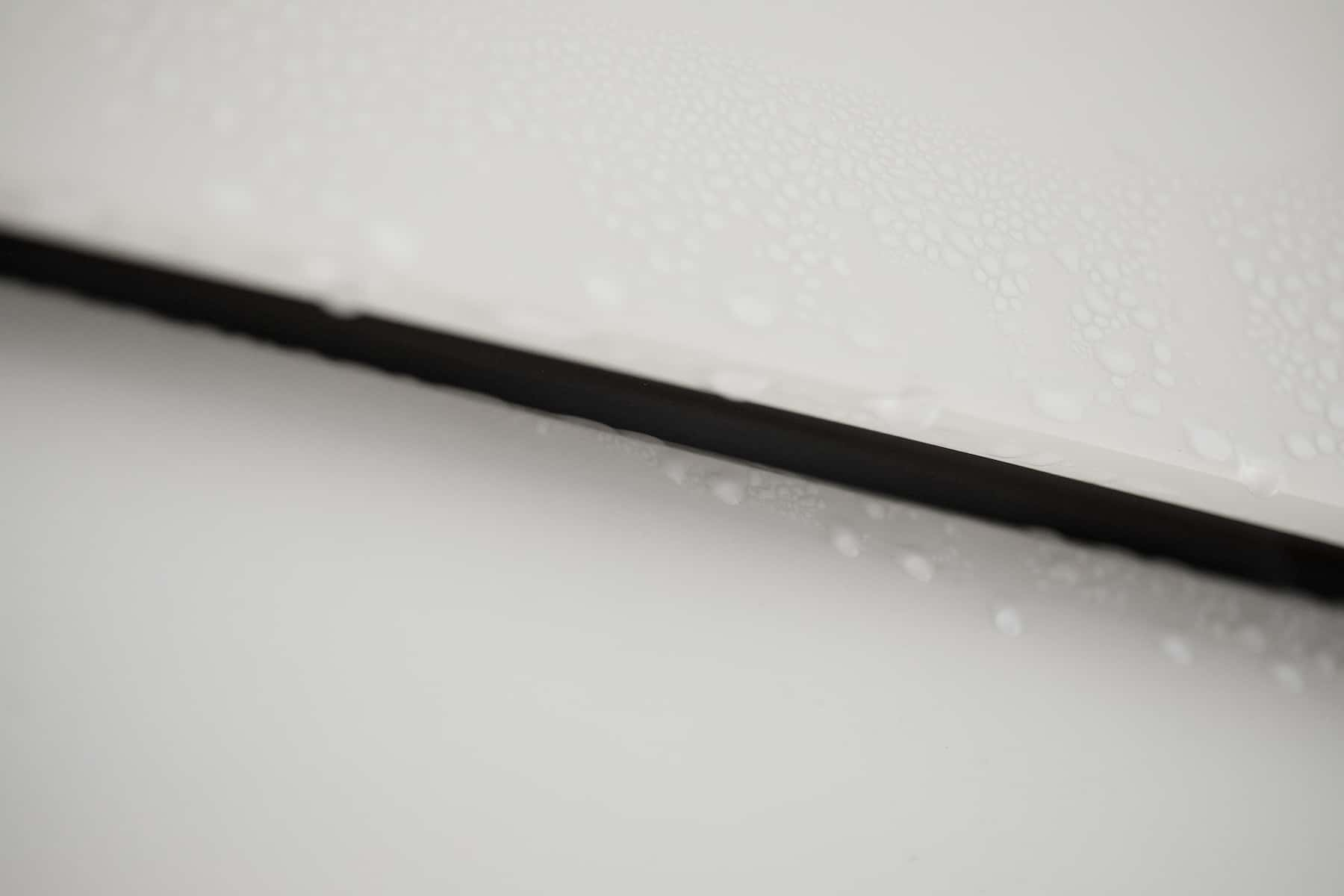

業務用エアコンが寿命を迎えると効きの悪さや異音、水漏れなどのトラブルが増えてきます。

こうした症状の背景や見極めポイント、メンテナンス記録を活用した判断の仕方について解説します。

エアコンが劣化すると、まず冷暖房の効きが悪くなり設定温度に届かない、風量が弱まるといった症状が現れます。

また、内部部品の摩耗やガス漏れなどが原因で「ブーン」という異音や「ポタポタ」といった水漏れが発生するケースもあります。

これらの症状は突然現れるのではなく、少しずつ頻度が高くなっていくのが特徴です。

「以前より冷えにくくなった」と感じたら、点検を受けてみることをおすすめします。

メンテナンス履歴を確認することで、設備の異常や劣化の進行具合を客観的に把握できます。

たとえば、冷媒補充の回数が増えている、異音対応が繰り返されている、同一部位の修理が短期間で続いている、などは寿命のサインです。

日々の点検結果を記録し、定期的に設備の状態を振り返る体制をつくっておくことで、早期発見と予防的な買い替え判断がしやすくなります。

買い替えの判断は、故障による緊急対応ではなく、事前の計画的な見直しによってコストや業務への影響を最小限に抑えることが可能です。

ここでは修理費用との比較、省エネ効果などから見た交換判断のポイントを説明します。

古いエアコンは部品の供給終了や修理対応範囲の縮小により、1回の修理でも数万円〜十数万円の費用が発生することがあります。

加えて、年数が経過するほど再故障のリスクも高まり、トータルでは買い替えのほうが安価になるケースもあります。

仮に修理費が10万円以上かかる場合、エアコン本体の価格や設置工事費を含めた買い替えと比較し長期的な視点で検討することが重要です。

10年以上前の機種と最新モデルでは、消費電力に約20〜40%の差が出ることもあります。

たとえば、電力料金の高騰が続く昨今では、省エネ性能の高いモデルへ切り替えることで、1台あたり年間数万円単位の電気代削減も期待できます。

また、省エネ性能を重視した設備更新は、環境配慮の観点から企業の社会的信頼にもつながります。経費削減だけでなく、CSR(企業の社会的責任)の一環としても注目されています。

業務用エアコンの使用年数は一律ではなく、10年・15年・20年といった節目で点検や更新の検討が必要です。

それぞれの年数で想定される状態や、買い替えを検討すべき判断材料を紹介します。

一般的に、エアコンが10年を超えると部品の経年劣化が進行し始めます。

15年を超えると、修理よりも交換のほうが効率的になる場合が多くなり、20年を超えるとメーカー側でサポートが終了している可能性もあります。

たとえば、15年を超えたエアコンで修理部品の入手が難しくなり、故障時に業務が停止した事例も報告されています。

年数ごとにメンテナンスの履歴とあわせて状態を評価し、計画的な更新が求められます。

「高性能モデルだから20年は使える」といった認識は誤解を生む恐れがあります。

確かに、一部の高耐久機種では20年近く稼働することもありますが、冷媒ガスの規格変更や法規制への対応が追いつかなくなる場合もあります。

また、電力効率や空気清浄機能などが現行モデルと比べて劣ってしまうと、快適性や省エネ性で不利になるケースもあります。

機械的な寿命と設備としての有効性は分けて考えることが重要です。

業務用エアコンは会計処理上「減価償却資産」として扱われます。

ここでは、耐用年数との関係や、帳簿上の処理、特に中小企業で注意すべき実務的ポイントについて解説します。

国税庁の定めによれば、業務用エアコンの法定耐用年数は6年です。

この期間を通じて取得価格を分割して費用計上する「減価償却」という処理が行われます。

たとえば、120万円のエアコンであれば、年間20万円ずつ経費処理される計算です。

ただし、6年経過後も使用できる設備については、帳簿上の価値はゼロでも使用可能資産として管理が続きます。

ここで「いつまで使うべきか」「いつ更新すべきか」は、会計ではなく設備の状態で判断する必要があります。

中小企業の場合、少額減価償却資産の特例や一括償却資産の制度を活用することで、取得年度に全額経費計上できることもあります。

たとえば30万円未満の設備であれば、税務上の簡略処理が可能です。

一方で、更新判断を会計処理に頼りすぎると、実態とかけ離れた老朽機器の使用が続いてしまうリスクもあります。

実務では「税務と現場管理を切り分けて考える」姿勢が求められます。

使用年数が長くなったエアコンを無理に使い続けることは、業務上のトラブルや安全リスクを引き起こす可能性があります。

ここでは、設備の老朽化によって起き得る業務への影響や法令面でのリスクを整理して解説します。

古いエアコンは故障の頻度が高く、突発的な停止によって店舗やオフィスの空調が使えなくなる事態を招く恐れがあります。

とくに夏場や繁忙期に冷房が止まれば、従業員や来客の体調に悪影響を与えかねません。

また、性能の低下により設定温度を保つために必要以上に稼働することで、電気代が年々増加する傾向にあります。

これにより、見えにくい形でのコスト増につながることも懸念されます。

古い機種では、現在の電気用品安全法(PSE法)や冷媒に関する規制に適合していない場合があります。

特に、フロン排出抑制法では、一定規模以上の業務用空調設備に対して定期点検や記録・報告が義務付けられており、対応していないと罰則の対象にもなりかねません。

また、漏電・発火など安全面でのリスクも無視できません。年数が経過した設備ほど、定期点検を怠らず、リスク管理を徹底する必要があります。

エアコンの更新には一定の費用がかかりますが、条件を満たすことで補助金や税制優遇の対象になるケースもありますので、制度の概要と利用時の注意点を紹介します。

中小企業庁や自治体では、業務用設備の省エネ化を支援する補助金制度が定期的に設けられています。

たとえば「省エネルギー投資促進支援事業」などでは、高効率エアコンの導入費用の一部が助成される場合があります。

こうした制度を利用することで、初期投資の負担を軽減しながら、電力コスト削減と環境配慮の両立を図ることができます。

グリーン投資減税などの制度では環境配慮型設備を導入した企業に対して、特別償却や税額控除の優遇措置が適用されることもあります。

これは法人税の節税につながるため、コストメリットは大きいといえます。

ただし、制度は年度ごとに変わることがあるため、導入前には経済産業省や各自治体の最新情報を確認し、適用条件や申請期限に注意しましょう。

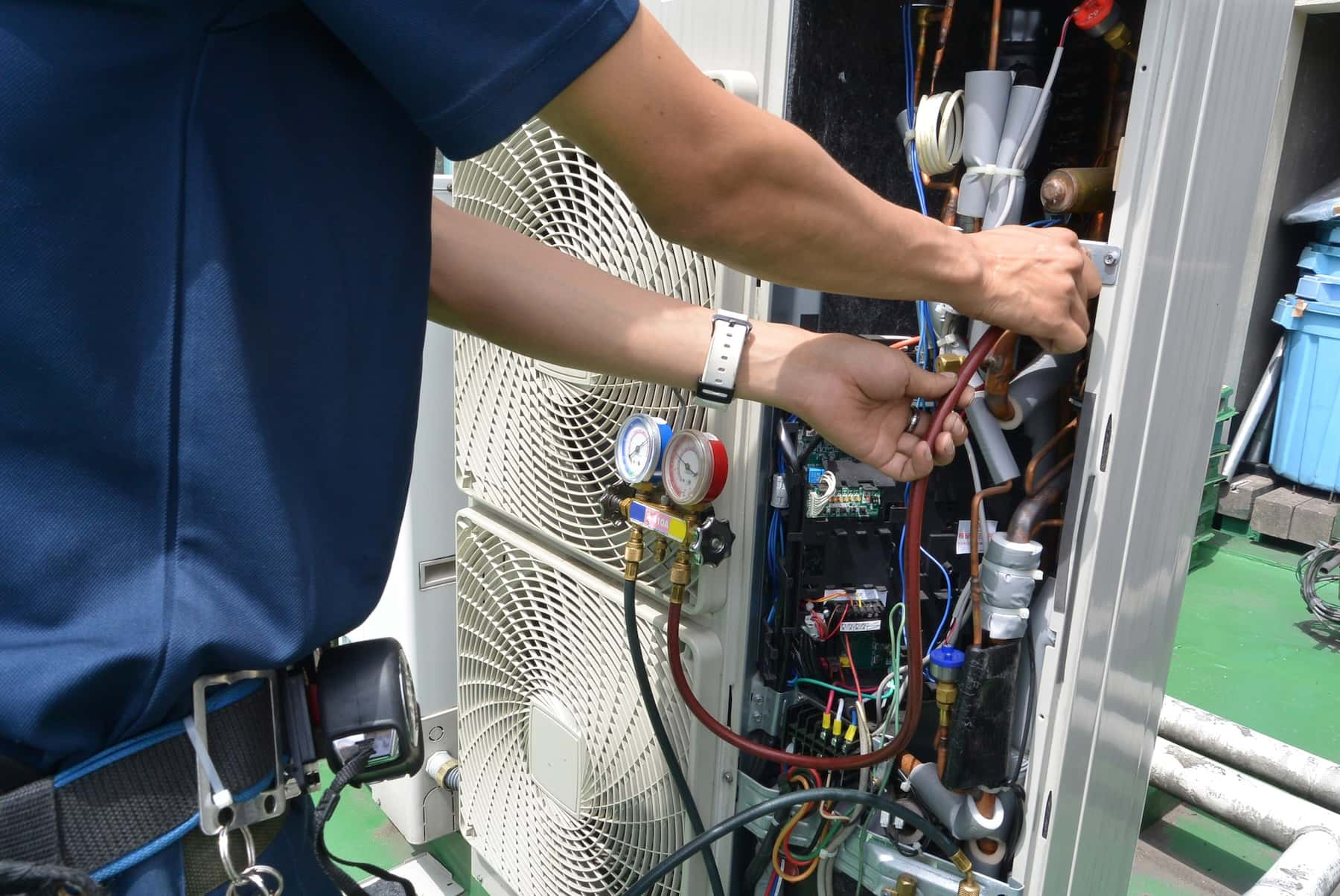

業務用エアコンをできるだけ長く安定的に使用するためには、日常的な管理が欠かせません。

フィルター掃除や点検の頻度、室外機の環境整備といった具体的な長寿命化の方法を解説します。

フィルターの目詰まりは空調効率の低下を招くだけでなく、機器への負荷を増やし寿命を縮める要因にもなります。

フィルター清掃は最低でも月1回、繁忙期には週1回の頻度で実施するのが理想です。

また、メーカーや専門業者による年1〜2回の定期点検も不可欠です。冷媒量や電装部品の劣化を早期に発見でき、故障の未然防止につながります。

室外機は熱を外に放出する役割があるため、周囲に障害物があると放熱効率が落ち負荷が高まります。

室外機の周辺1m以内には植栽や物品を置かないようにし、風通しの良い状態を維持しましょう。

加えて、直射日光を避けるために日よけを設置するなど、使用環境の工夫が長寿命化に貢献します。

ここでは業務用エアコンの寿命や交換に関して、特によくある疑問や不安の声にお答えします。

日々の管理や更新タイミングの判断に役立つ情報をQ&A形式でまとめました。

一概には言えませんが業務用エアコンは1日あたりの稼働時間や負荷が家庭用より大きいため、使用環境によっては寿命が早まることもあります。

反対に、定期メンテナンスを行っている業務用設備のほうが長持ちするケースもあり、使い方次第で大きく変わります。

まれに20年近く使用できる業務用エアコンも存在しますが、それはメンテナンスの徹底や稼働負荷が少ない場合に限られます。

部品供給や冷媒の規格など、使用可能でも更新を検討すべき要因が他にもあるため、長期間の使用=安全とは限りません。

保証期間終了後も使用は可能ですが、その後の修理は有償となり、サポート対応が限定される場合があります。

万が一の故障時に業務が停止するリスクを考えると、10年を超えたあたりからは更新を意識するのが現実的です。

会計上、法定耐用年数を超えると減価償却が終了し、帳簿上は「価値ゼロ」となりますが実際に稼働している間は固定資産として管理する必要があります。

更新判断は、帳簿よりも機器の性能とコスト効率を重視すべきです。

10年を超えたエアコンに不具合が出始めた時点で、複数業者に見積もりを依頼しておくのが理想です

急な故障での「突発交換」ではなく、余裕を持って更新計画を立てることで、コストも抑えやすくなります。

業務用エアコンの寿命は一般的に10〜15年とされますが、実際の使用年数は環境やメンテナンス状況によって前後します。

法定耐用年数(6年)と実使用年数の違いを理解し、定期的な点検を通じて状態を把握することが、突発的な故障のリスクを減らす第一歩です。

とくに、空調が業務に直結する店舗やオフィスでは、エアコンの不具合が事業活動に大きな影響を与える可能性があります。

修理費用と交換コスト、省エネ性能などを多角的に比較しながら、計画的な更新を進めましょう。

また、補助金制度や税制優遇の活用によって、更新費用の負担を軽減できるケースもあります。日々の点検やフィルター清掃、室外機周辺の環境整備などの基本的な管理を徹底することが、長寿命化にもつながります。

エアコンは一度導入すれば長く付き合う重要な設備です。性能とコスト、法令遵守の観点からも、定期的な見直しを行い、最適なタイミングでの買い替え・更新を実現していきましょう。

もし現在お使いのエアコンに不安がある場合は、ReAirに点検・見積もりをお気軽にご依頼ください。

専門家の診断を受けることで、更新時期の判断や節電などのコスト最適化などのヒントが得られるはずです。

2025.07.04

内装デザイン

2025.06.27

内装デザイン

2025.06.20

内装デザイン