どうやってサウナは換気してる?サウナの換気方法や設備について解説

2026.01.16

換気設備

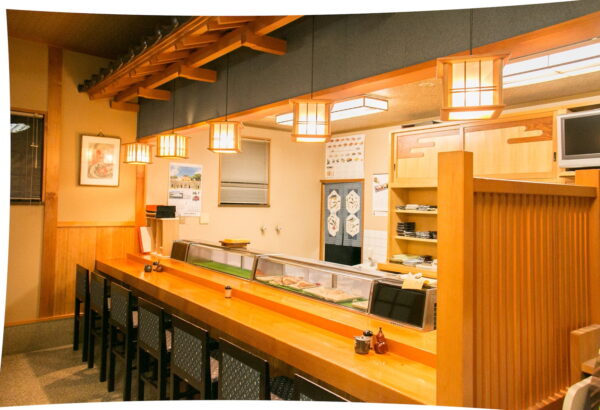

ラウンジの内装が顧客体験を向上させる!設計デザインが与える顧客満足度について解説

2026.01.15

内装デザイン

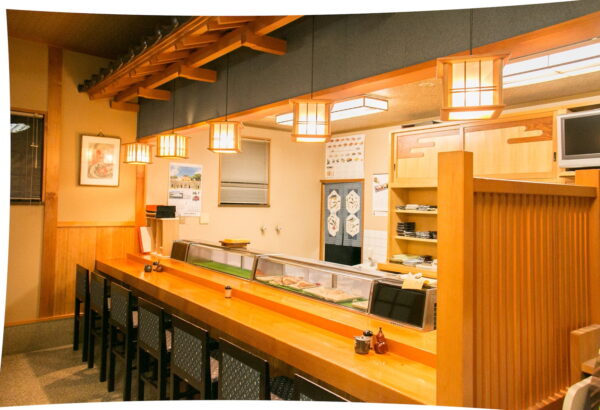

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

内装デザイン 2025.08.11

働き方改革やメンタルヘルスの重要性が広く認識される中で、ウェルビーイングという言葉が注目を集めています。

これは単なる健康管理ではなく、従業員一人ひとりの幸福や充実感、社会的なつながりを含めた広い概念です。

多くの企業が人材の定着やパフォーマンス向上を目的に、ウェルビーイング経営に取り組み始めています。しかし実際には「何から始めればよいのか」「どのような効果があるのか」が曖昧なままのケースも少なくありません。

この記事ではウェルビーイングについてや重要性をわかりやすく整理し、具体的な取り組み方法や企業事例を紹介します。

目次

ウェルビーイングとは、身体的・精神的・社会的に「良好で満たされた状態」を指します。

近年では職場やビジネスの文脈でもこの概念が広がり、従業員がいきいきと働ける環境づくりの鍵として注目されています。

世界保健機関(WHO)はウェルビーイングを「身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態」と定義しています。つまり病気云々の話ではなく、心と社会的つながりも含めた充実が必要とされます。

また、ポジティブ心理学の第一人者マーティン・セリグマン博士はウェルビーイングの構成要素としてPERMAモデルを提唱しています。これにより幸福感は一時的な感情ではなく、習慣や環境に深く結びついていることがわかります。

ウェルビーイングの高い従業員は、仕事に前向きに取り組みやすく、生産性や創造性が高まる傾向があります。たとえばイギリスのウォーリック大学の研究では、幸福感の高い従業員は生産性が平均12%向上すると示されました。

また、米Gallup社の調査でも、エンゲージメント(働きがい)とウェルビーイングが連動することで離職率の低下や顧客満足の向上が期待できることが明らかになっています。

このように、従業員の幸福と企業の成果は無関係ではなく、戦略的に取り組む価値のあるテーマであることが、データからも裏付けられています。

参考サイト:Happiness and Productivity – WRAP: Warwick

職場における離職率やメンタル不調の増加、若年層の価値観の変化などを背景に、従来の福利厚生や人事施策だけでは限界があることが見えてきました。

そこでウェルビーイングの概念が、人材の定着や組織の持続的成長を実現する新たな指針として注目を集めています。

日本における人手不足や若手社員の早期離職の背景には、報酬や勤務条件だけでなく「働く意義」や「心の満足度」が影響しています。

特にZ世代やミレニアル世代は「やりがい」や「職場の雰囲気」を重視する傾向が強く、従来型の管理中心の働き方ではモチベーションの維持が難しいと言われています。

また、厚生労働省のデータでは過重労働やメンタル不調による休職・退職の増加が報告されており、心身の健康を包括的に支える施策が求められています。

参考サイト:令和4年 労働安全衛生調査(実態調査) 結果の概況|厚生労働省

国の政策でもウェルビーイングに注目が集まっています。たとえば経済産業省が推進する「健康経営」や「人的資本経営」では、従業員の健康・働きがいを経営戦略の一部として捉えることが強調されています。

さらに厚生労働省も、ストレスチェック制度や職場の環境改善指針を通じて、企業による積極的な職場改善を促進しています。

これにより、単なる義務ではなく、企業価値の向上につながるテーマとしてウェルビーイングが再評価されているのです。

多くの企業は福利厚生や人事制度を充実させることでウェルビーイングを高めようとしますが、実際には制度だけでは限界があります。

たとえば休暇制度が整っていても、チーム内で休みづらい雰囲気があれば活用されません。

また、表面的な施策だけで本質的な信頼関係や心理的安全性が築かれていなければ、従業員の幸福感は高まりません。つまり、制度に加えて「文化」や「コミュニケーション」の質が伴って初めて、ウェルビーイングは実現されるのです。

オフィス内のウェルビーイングを高めるためには、「制度」「文化」「環境」の3つの視点から職場を見直すことが重要です。

どれか一つに偏らず、従業員の多様な価値観や働き方に応じてバランスよく整えることが、効果的な取り組みにつながります。

まず注目すべきは制度面の整備です。特に働きやすさを高めるための「柔軟な勤務制度」や「選択肢のある福利厚生」は、従業員の心理的な安心感と満足度に直結します。

たとえば、フレックスタイム制度やリモートワークの導入は、ワークライフバランスを整える有効な手段です。

また、育児・介護との両立支援、健康診断の拡充、カフェテリアプランのような福利厚生制度も選択肢の幅を広げる工夫として有効です。制度はあくまで土台であり、従業員が「自分らしく働ける」と感じる環境づくりが目的となります。

制度を支えるのが組織文化です。職場での人間関係が良好でなければ、どれだけ制度を整えてもウェルビーイングは高まりません。

心理的安全性がある職場では、従業員が率直に意見を言ったり失敗を共有したりでき安心して自分らしくいられます。そのためには、日々の「感謝の言葉」や「フィードバックの質」が非常に重要です。

また、上司・部下間の1on1ミーティングを習慣化し、双方向のコミュニケーションを活性化することも文化醸成に貢献します。形式ではなく、「聴く姿勢」を持った対話がウェルビーイングを支える基盤になります。

最後に、物理的な職場環境の整備も見逃せません。オフィスの設計や設備は、従業員の気分や集中力に大きく影響します。

自然光が入る空間や植物を取り入れたインテリア、リフレッシュスペースの設置など、働く場に「快適さ」や「変化」を取り入れることが有効です。

また、オンラインワークが普及する中では、自宅での業務環境に配慮した在宅勤務手当やモニター支給といった支援もウェルビーイング向上の一環といえるでしょう。職場の「居心地の良さ」を高めることが、毎日の小さなストレスを減らす第一歩となります。

参考記事: 居心地のいい空間とは?店舗やオフィスで実践できる空間つくりを解説

実際にウェルビーイングを推進して成果を上げている企業は少なくありません。

大企業・中小企業問わず、目的や課題に応じて創意工夫をこらした取り組みが行われており、それぞれの組織文化や環境に根差した施策が鍵となっています。

国内大手企業である「トヨタ自動車」「積水ハウス」「丸井グループ」の取り組みを紹介します。

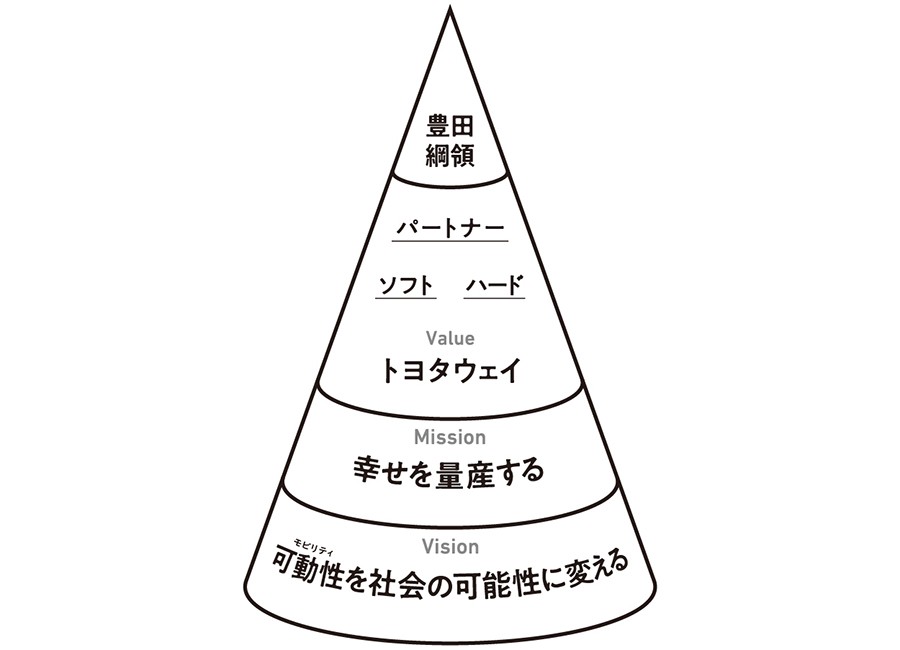

転載元:トヨタフィロソフィー | トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト

大手自動車メーカーであるトヨタは、ウェルビーイングの概念を単なる社員の健康維持に留めず、企業活動全体の使命(ミッション)として再定義しました。

同社が対外的に公表している「トヨタフィロソフィー」において、「幸せの量産」を中核的な目標として明確に位置づけています。これは自社の提供する製品やサービスを通じて、最終的に世界中の人々の幸福を実現するという強い意志を示すものです。

このミッションを軸にすることで、社員の働きがいや事業の社会的意義が統一され、全従業員がウェルビーイングの達成に向けた明確な方向性を共有しています。

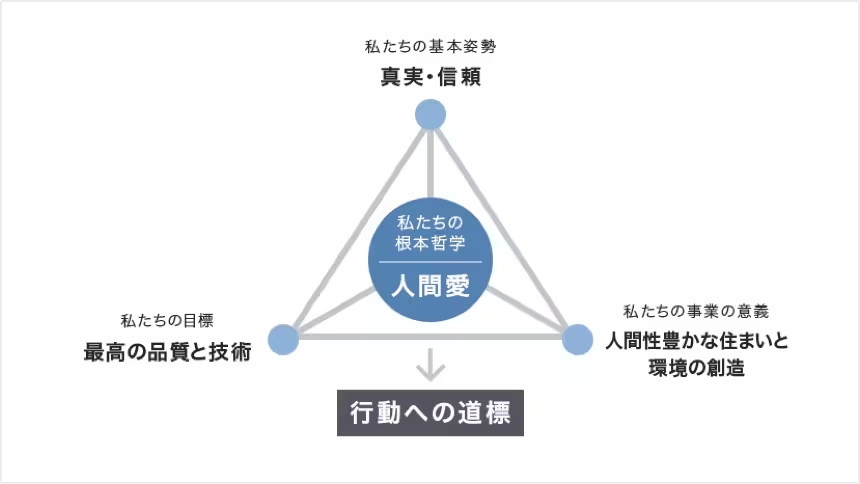

転載元:企業理念 | 積水ハウス

大手住宅メーカーの積水ハウスは「自社を世界一幸せな会社にする」という目標の根本に、「人間愛」という企業理念を据えています。

同社はウェルビーイングの実現には企業理念の浸透が不可欠であると位置づけ、社員に対して「人の幸せを願う親切な行動」や「感謝の気持ちを伝え合う文化」を積極的に推奨しています。これに加え、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)、キャリア自律の三つを柱として社員の成長を包括的に支援しています。

これらの施策を実行する上で、上司と社員間の質の高いコミュニケーションを特に重視し、企業理念に基づくウェルビーイングを多角的に実現しています。

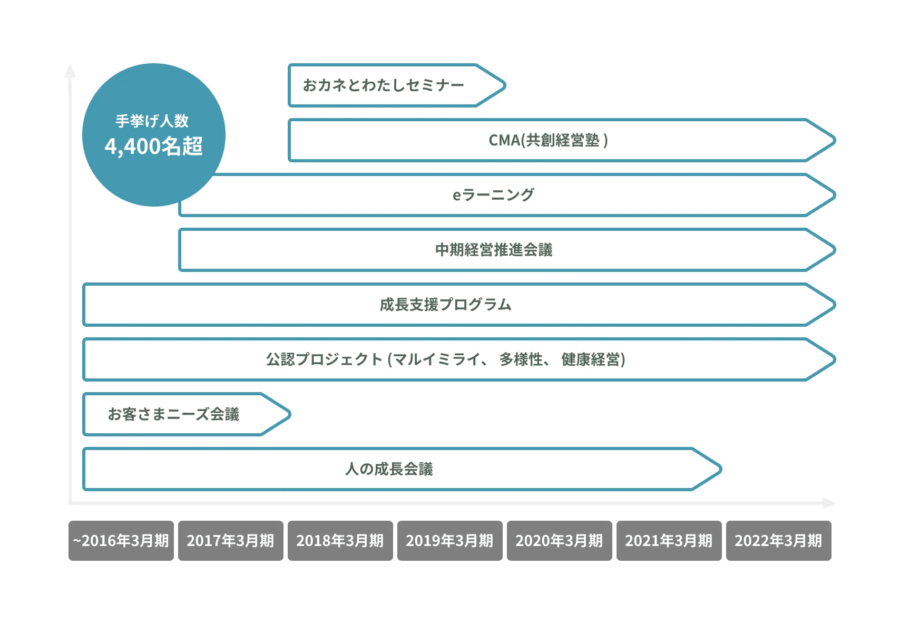

転載元:自ら手を挙げる組織風土|株式会社 丸井グループ MARUI GROUP CO., LTD.

商業施設を運営する丸井グループは、社員が受け身ではなく、自ら参画する形でウェルビーイングと健康経営を推進しています。

同社では、ウェルビーイングに関連する研修やビジョン策定の企画メンバーを上層部からの指名ではなく、「手挙げ式」(立候補による社員主体)によって選出しています。

プロジェクト参画の応募の際には、氏名や所属を非公開にした「作文形式」を採用した結果、多くの社員から参加希望が殺到しました。

さらに、プロジェクトメンバーを定期的に交代させる仕組みを構築することで特定の部署や社員に偏ることなく、ウェルビーイングの考え方や施策を組織全体に広く、かつ深く浸透させることに成功しています。

中小企業でも身の丈に合った取り組みが成果を生んでいます。

たとえば、ある製造業の企業では、従業員30人規模ながら「働く幸せ」をテーマに職場環境を再設計。

日替わりで朝礼の担当者が「最近うれしかったこと」を共有し合うミニワークを導入した結果、職場内の空気が和らぎ、社内コミュニケーションの質が大きく向上しました。

また、業務改善のアイデア募集に対して報酬を与える制度を設けたことで、現場からの自主的な提案が増え、生産性アップにもつながっています。

ウェルビーイングと従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や組織への貢献意識)は密接に関係しています。

企業の調査によると、ウェルビーイング施策を導入している企業は、非導入の企業に比べてエンゲージメントスコアが平均15%以上高いという結果もあります。

その背景には、「自分が大切にされている」という実感が、モチベーションや業務への主体性に直結するという人間の心理があります。

つまり、ウェルビーイングは単なる福利厚生ではなく、組織の生産性と持続性を高める戦略的投資ともいえるのです。

ウェルビーイングの推進には、感覚的な満足にとどまらず、現状を把握し継続的に改善するための「評価」と「測定」が欠かせません。

社員の幸福度を可視化し、的確に施策へ反映することで、より納得感のある組織づくりが可能になります。

従業員満足度(ES:Employee Satisfaction)と従業員幸福度(EH:Employee Happiness)は似て非なる概念です。

満足度は「給与」「労働時間」「福利厚生」など外的条件への評価であり、ある意味で“足りているか”を測る指標です。

一方で幸福度は、やりがい・人間関係・成長実感など内面的な充実感に焦点が当たります。

つまり、満足していても幸福とは限らず、幸福であっても待遇に不満があることもあるため、両者を区別して評価することが重要です。

幸福度を把握するためには、定期的なアンケートやサーベイが有効です。

たとえば月1回・四半期ごとに「心身の調子」「チームとのつながり」「仕事のやりがい」などに関する10〜15問程度の簡易調査を実施し、定点観測する方法があります。

その結果をもとに、部門単位や個人単位でフィードバックの場を設け、課題の発見・対話による改善へつなげることが大切です。

単に数値を集めるのではなく、「聞いたうえで応える」仕組みが従業員との信頼を育みます。

評価制度にウェルビーイングを組み込むには、KPI(重要業績評価指標)の設計が重要となります。

たとえば「ワークエンゲージメントスコア」「チーム内の感謝表現の頻度」「部門内の1on1実施率」など、行動に紐づく指標を設定することで、実践を促進しやすくなります。

また、集めたデータをダッシュボードなどで可視化することで、変化が見えやすくなり、経営層・人事・マネージャーが共通認識を持つ土台ができます。

指標は難解でなく、現場が行動に移しやすい内容とすることが、成功のポイントです。

ウェルビーイングは「従業員のための取り組み」という枠にとどまらず、企業の成長戦略やビジネスモデルそのものと深く結びついています。

サステナビリティや社会的価値が重視される今、ウェルビーイングを軸とした経営は、企業競争力の源泉にもなり得るのです。

ウェルビーイングを経営戦略に組み込むことで、単なる福利厚生を超えた「組織力の強化」につながります。

たとえば、社員が心身ともに健康で安心して意見を交わせる環境があれば、イノベーションの創出や業務改善提案が活発になります。

また、従業員の離職率低下による採用・教育コストの削減や、労働災害・メンタルヘルス休職のリスク低減など、長期的なコスト面でのメリットも見込めます。

つまり、ウェルビーイングへの投資は、「人件費」ではなく「事業価値への投資」と捉える視点が求められます。

ウェルビーイングは、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)との親和性も高い領域です。

特に「S(社会)」の項目である「労働環境の整備」「人権尊重」「ダイバーシティ推進」などは、ウェルビーイングそのものといえます。

このため上場企業を中心に、統合報告書やサステナビリティレポートでのウェルビーイングの情報開示が進んでいます。

非財務情報としての重要性が高まる中、中小企業でも取引先や金融機関からの評価に影響を与える場面が増えています。

ウェルビーイングの視点は、社内だけでなく「顧客との関係構築」にも活用できます。

たとえば、健康を意識した商品・サービス、心理的安心感を与える店舗設計、持続可能な消費体験などが挙げられます。

「この会社と関わると気持ちが良い」「この商品は自分の生活を大切にしてくれる」と感じさせることが、ブランドへの信頼や共感につながり、LTV(顧客生涯価値)の向上にも寄与します。

つまり、ウェルビーイングは従業員満足だけでなく、顧客満足・事業成長を包括する経営哲学といえるのです。

健康経営は従業員の健康保持・増進に焦点を当てた経営手法であり、主に「身体的・精神的な健康」を対象とします。

一方、ウェルビーイングは健康に加え、仕事のやりがい、人間関係、社会とのつながりといった多面的な「幸福感」を含みます。

健康経営はウェルビーイングの一部であり、両者は補完関係にあります。

満足度は重要な指標のひとつですが、あくまで「今の職場にどれだけ不満がないか」を測るものです。

やりがい・成長感・信頼関係といった内面的な充実感を評価するには、幸福度やエンゲージメントなど別の観点が必要です。

両者を組み合わせて総合的に把握するのが効果的です。

あります。たとえば、社員同士で感謝を伝える文化の醸成や月1回の1on1面談、柔軟な勤務制度の導入など、コストをかけずに実践できる方法は多くあります。

大切なのは形式よりも「社員の声に耳を傾け、改善し続ける姿勢」です。

まずは「なぜ取り組むのか」を丁寧に説明し、社員の不安や疑問に向き合うことが必要です。

押しつけるのではなく、日々の対話や小さな変化を通じて関心を引き出しましょう。

導入初期は社内のキーパーソンから始め、成功事例を広げていく方法も有効です。

無理に完璧な数値を求めず、まずは簡易サーベイやフィードバック制度から始めるのがおすすめです。

実施回数や回答率、回答の傾向などを継続的に確認し、改善点を洗い出します。

蓄積されたデータをもとに、少しずつ自社に合ったKPIを設計するとよいでしょう。

ウェルビーイングは従業員一人ひとりの幸福感やモチベーションを高めるだけでなく、組織の生産性・創造性・持続可能性を底上げする重要な視点です。

心身の健康はもちろん、職場環境、組織文化、働き方、評価制度など、多様な要素が相互に影響し合いながら、企業全体のエンゲージメントや価値創出へとつながっていきます。

取り組みは大企業だけのものではなく、中小企業や個人事業者にとっても実践可能です。

たとえば日常の感謝を言葉にする、柔軟な勤務体系を試験的に導入する、従業員の声を丁寧に聞き取る、といった小さな行動からでも、大きな信頼と成果に結びつく可能性があります。

今後はESGや人的資本経営といった観点からも、ウェルビーイングへの取り組みが企業の評価基準に含まれていくことが予想されます。

だからこそ、早い段階から取り組みをスタートさせ、自社なりの工夫と文化を築いていくことが競争力のある組織づくりの第一歩になるでしょう。

2026.01.16

換気設備

2026.01.15

内装デザイン

2026.01.14