どうやってサウナは換気してる?サウナの換気方法や設備について解説

2026.01.16

換気設備

ラウンジの内装が顧客体験を向上させる!設計デザインが与える顧客満足度について解説

2026.01.15

内装デザイン

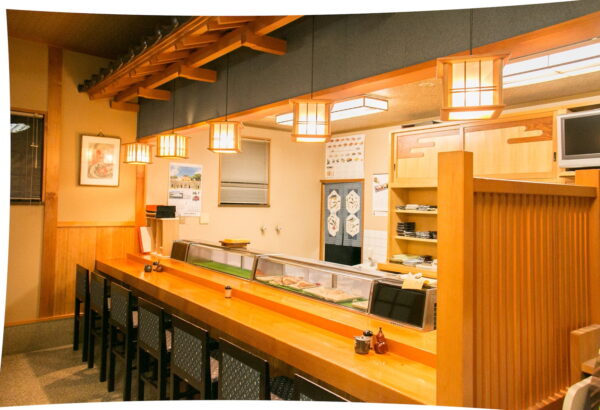

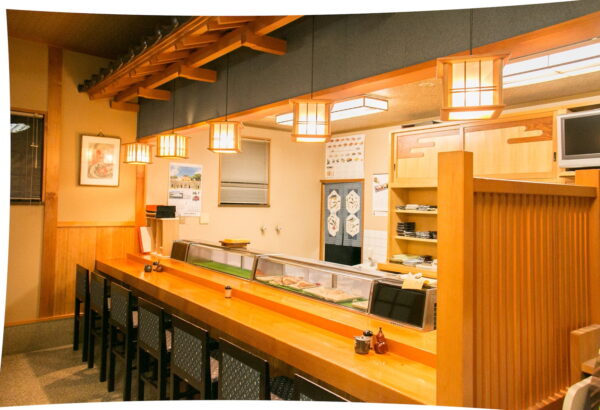

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

内装デザイン 2025.08.07

「いつか自分のヨガスタジオを持ちたい」——そう思ってはいるけれど、どこから手をつければいいのか分からず、なかなか行動に移せない方は多いのではないでしょうか。

理想の空間を思い描く一方で、資金や手続き、運営の実務面で立ち止まってしまうことも少なくありません。

とくに初めての開業となれば、「資格は必要?」「テナントと自宅、どちらが良い?」「内装や広さに決まりはあるの?」といった細かい疑問が次々に出てくるものです。

この記事ではそうした不安や疑問をひとつずつクリアにしながら、ヨガスタジオの開業を現実的な形で進めていけるよう、準備から集客までの流れを丁寧に解説していきます。

目次

ヨガスタジオを開業するには単に空間を用意するだけでなく、資格や届出、運営に必要な備品など幅広い準備が必要です。

全体像を押さえることで、何を優先すべきかが明確になります。

まず押さえておきたいのは、「最低限何が必要なのか」という全体の準備項目です。

以下はスタジオ運営における主要なチェックポイントです。

これらは、開業前に「見える化」しておくことで、慌てず順序立てて進めることができます。

特に予算に関わる項目は、後から削りにくいため、最初の段階で現実的に見積もっておくのがポイントです。

結論から言うと、日本国内でヨガスタジオを開業するために、特定の国家資格や免許は必須ではありません。

実際、資格を持たずに開業している方も一定数います。ただし、信頼性・安全性・差別化の観点から、民間団体が認定するインストラクター資格(例:全米ヨガアライアンスRYT200など)を取得しておくことは強く推奨されます。

また、スタジオとして損害保険に加入する際にも、資格保持が要件になるケースがあります。「資格を持っていないから不安…」という方も、現場での経験や指導実績を通じて信頼を築くことは可能です。

ただし、初心者向けの安全指導やケガ防止の観点からも、体系的な学びは決して無駄にはなりません。

スタジオを事業として運営するなら、税務署への「開業届」提出が必要です。これは個人事業主として正式に活動するための申請で、開業から1ヶ月以内に提出することが原則とされています。

届け出に必要なのは以下のような内容です。

また、確定申告の際に有利な「青色申告承認申請書」も同時に提出しておくと、最大65万円の控除が受けられるなどのメリットがあります。

このあたりは税理士に依頼することもできますが、無料でダウンロードできる国税庁のフォーマットを使えば、個人でも十分に対応可能です。

スタジオ開業を考えるとき、最も現実的な壁となるのが資金面です。開業費用には物件取得費や内装、備品購入の初期費用だけでなく、運営が軌道に乗るまでのランニングコストも含めて検討する必要があります。

ここでは自宅開業とテナント開業それぞれの費用の特徴と資金調達の選択肢について具体的に紹介します。

自宅でスタジオを始める最大のメリットは、初期費用が抑えられることです。家賃や共益費が不要でリフォーム範囲も必要最低限に絞れるため、初期投資は概ね10万〜30万円前後で収まるケースが多いです。

具体的な内訳としては、

ただし、住宅街での運営には騒音や来客の出入りに関して近隣配慮が欠かせません。

また、生活空間とレッスン空間の切り分けが甘いと「お客様がリラックスできない」という課題も出てくるため、設計段階での工夫が大切です。

テナントで開業する場合、家賃・敷金・礼金のほか内装工事の費用が大きな割合を占めます。立地や広さによって異なりますが、ざっくりとした費用感は以下のとおりです。

| 項目 | 目安費用 |

|---|---|

| 敷金・礼金・仲介料 | 40〜60万円 |

| 内装・床施工費 | 50〜100万円 |

| 備品・機材 | 10〜20万円 |

| サイン・広告費 | 10〜20万円 |

| 合計 | 約110〜200万円 |

加えて、テナント契約には毎月の家賃が固定費としてのしかかります。そのため、最初の3〜6ヶ月分の運転資金を手元に残しておくことが経営安定のカギです。

なお、居抜き物件を活用すれば、大幅に初期費用を下げられる場合もあります。物件選びの段階からコスト最適化を意識することが大切です。

自己資金での開業が難しい場合、公的制度や金融機関の融資を活用する方法もあります。代表的なのは日本政策金融公庫の「新創業融資制度」です。

無担保・無保証で300万円程度まで借入可能で、女性の創業支援にも力を入れています。申請には「創業計画書」や「資金使途の明確化」が必要になります。

収支シミュレーションやターゲット戦略など、ある程度事業計画を固めておくことで審査通過の確率が高まります。

また、クラウドファンディングという手段も注目されています。地域密着型のスタジオやユニークなコンセプトを打ち出す場合には、開業前から顧客との接点を作れるというメリットもあります。

どちらにしても、「どれだけ必要で、何に使うのか」を明確にすることが、資金調達においても開業後の経営においても土台になります。

スタジオの雰囲気や快適さは、生徒の継続率や紹介率に直結します。単にマットを敷けるスペースがあるだけでは不十分で、「リラックスできる空間」や「動きやすい構造」が求められます。

ここでは広さ・音・内装の3つの観点から、スタジオ設計で押さえておきたいポイントを紹介します。

まず最初に考えるべきは「一人あたりのスペースをどれだけ確保できるか」です。ヨガは仰向けになったり手足を大きく動かすことがあるため、最低限1人あたり1.5〜2㎡(約1畳分)を確保するのが理想です。

たとえば、4人でレッスンを行うなら最低でも6〜8㎡、ゆったり感を出したいなら10㎡以上の床面積が必要になります。さらに、マット同士が近すぎるとぶつかってしまうので、インストラクターが動けるスペースも含めて余裕をもたせると良いでしょう。

天井高も意外と重要な要素です。目安としては2.4m以上、できれば2.6m以上あると、閉塞感を感じにくくなります。呼吸や伸びの動作に天井の圧迫感があると、快適性が損なわれてしまうからです。

ヨガは静寂の中で呼吸や集中を大切にするため、「音」の影響は見落とせないポイントです。たとえば、上階や隣室からの生活音が聞こえたり、逆に自分たちのBGMや声が外に漏れて苦情につながるケースもあります。

防音対策としては以下のような工夫が効果的です。

また、マンションやアパートで自宅開業を考えている方は、必ず契約書で用途制限を確認しておくことも大切です。「静かにしていたつもりでもトラブルになった…」という話は少なくありません。

内装のテイストは、スタジオのブランディングに直結します。「清潔感がある」「明るくて安心する」「自然素材が心地よい」といった印象は写真映えだけでなくリピートにも影響するため、予算内でも妥協しない方が良い部分です。

特に意識したいのは以下の3点です。

インテリアやアロマディフューザーなどの小物も、あくまで「空間に溶け込むこと」を意識して選ぶと一体感のある心地よいスタジオになります。

筆者の経験では、SNS集客を考えるなら“照明と壁面”は最重要です。無機質すぎる空間よりも、自然光が差し込む壁面や、木の温かみが感じられる床の方が反応率が良い傾向があります。

ヨガ教室の開業を考えるうえで、自宅という選択肢はとても現実的です。特に初期投資を抑えたい方や、子育てや副業との両立を望む方にとって、自宅開業は柔軟な働き方を実現する手段になります。

しかしその一方で、住宅地ならではの制約や運営上の注意点も多いため、メリットとデメリットの両面をしっかり把握しておくことが大切です。

最大のメリットは、やはり初期コストの低さです。賃貸契約による保証金や敷金・礼金が不要であり、必要な投資は最低限の内装と備品のみで済みます。

また、自分の生活ペースに合わせてレッスン時間を設定できるため、ライフスタイルに無理なく組み込める点も大きな魅力です。さらに、集客面でも「地域密着」という強みを活かすことができます。

たとえば、「〇〇町の少人数制ヨガ教室」という形でターゲットを明確にし、地元のフリーペーパーや掲示板、ママ友ネットワークなどでの認知が広がれば、SNSや広告に頼らずとも生徒が集まることもあります。

一方、自宅ならではの注意点もいくつか存在します。最もよくあるのは生活音や騒音への配慮です。特にマンションやアパートの場合、隣室や上下階からの音、あるいはこちらの声やBGMが漏れることによって近隣トラブルが発生することもあります。

また、自宅は本来プライベート空間です。そのため、生活スペースと教室スペースの明確な切り分けをしていないと生徒側もリラックスしづらく、リピートにつながりにくいという懸念があります。

加えて、物件の契約内容や地域の用途地域によっては、自宅での営業行為が制限されているケースもあるため、開業前には必ず以下を確認する必要があります。

これらを無視して開業すると後から強制退去や近隣からのクレームに発展することもあるため、「自宅だから大丈夫」と油断せず、しっかり調査しておくことが肝心です。

ヨガスタジオを開業する際、近年ではピラティスやパーソナルトレーニングとの複合スタジオを検討する方も増えています。

顧客の健康ニーズが多様化している今、単一ジャンルに限定せず補完し合うサービスを組み合わせることで、集客の幅やリピート率を高める戦略も有効です。

ただし、設備や空間設計、価格設定にはヨガとは異なる視点が求められます。

ヨガとピラティスは「呼吸と体幹を使う」という共通点がある一方で指導方法や使用する機材、対象となる顧客層に違いがあります。

ヨガは精神性や柔軟性に重きを置き、マット1枚あれば始められる手軽さが特徴ですがピラティスは解剖学に基づいた筋力コントロールに焦点があり、専門的な機材(リフォーマーやチェア等)を使用することが一般的です。

そのため、スタジオ設計の段階で「ヨガ×ピラティス」両立型を目指す場合、以下の点を意識する必要があります。

もし初期投資を抑えたいのであれば、まずは「マットピラティス」から取り入れるのが現実的です。マシン導入は生徒数やニーズに応じて、段階的に検討する方法もあります。

複合型スタジオの最大の魅力は、「一人ひとりのニーズに応じた提案ができる」という点にあります。たとえば、ヨガで呼吸と柔軟性を整えた後、ピラティスでコアの安定性を高めるというように相乗効果を感じられるプログラム設計が可能です。

加えて、リラクゼーション重視のヨガクラスと姿勢改善・機能向上に特化したパーソナル指導を用意することで、以下のようなターゲットを同時に取り込むことができます。

一方で注意したいのは「メニュー構成が複雑になりすぎないこと」と「ブレないコンセプト作り」です。あれもこれもと詰め込みすぎると、逆にスタジオの印象が曖昧になり、どの層にも刺さらない結果につながりかねません。

「“整える”がテーマの女性専用スタジオ」といったコンセプトを明確に掲げることで、ヨガとピラティスのバランスをうまく取り、ファン化につなげていた事例があります。

スタジオを「ただの空間」として捉えるか、「ブランディングの一部」として活かすかで、集客の成果は大きく変わります。特に小規模スタジオや個人開業においては、空間そのものが広告媒体として機能します。

ここでは差別化やSNS発信を前提としたスタジオづくりのコツと、日々の運営効率にもつながる導線設計の視点を紹介します。

まず大前提として、スタジオには「空間としてのストーリー」が必要です。

つまり「この場所は、どんな価値観をもった誰のための空間か?」を明確に言語化し、それがインテリア・香り・照明・音楽など、五感を通して伝わるように設計することが大切です。

たとえば、

など、コンセプトに合わせて“世界観を一貫させる”ことが、他スタジオとの差別化になります。この「世界観」がしっかりしていると、リピーターが生まれやすく、紹介やクチコミも自然と増えていきます。

人は場所を覚えるとき、ただ広さや立地で判断するのではなく、「あの空気感が好きだった」といった感情で記憶するからです。

現代のスタジオ運営では、SNS発信が集客の主力になることも多く、「いかに写真・動画で魅力が伝わるか」は設計段階から意識すべき重要ポイントです。

具体的なポイントは以下のとおりです。

スタジオの写真をInstagramに投稿してくれた生徒の一言が、想像以上に影響力を持つことがあります。

だからこそ「来たくなる空間」だけでなく、「シェアしたくなる空間」にしておくことが、広報コストを抑える近道にもなるのです。

最後に見落としがちなのがレッスン前後の“動きやすさ”=導線の設計です。たとえば、生徒がスタジオに入ってから退出するまでの動き方を1ステップずつシミュレーションしてみると、以下のような工夫が生まれます。

生徒側の心理としては、「安心」「気軽」「スムーズに過ごせた」と感じられる空間が、リピートの大きな動機になります。

特別な演出よりも、こうした些細な“配慮”が、長期的なファンづくりにおいて効果を発揮するのです。

可能です。ただし、契約や法令の制限には要注意です。

自宅の一部を利用して教室を運営すること自体は違法ではありませんが、物件の契約内容や用途地域によって制限を受ける場合があります。

また、近隣への配慮や生活空間との切り分けができていないと、トラブルや継続的な運営の障害になる可能性があります。

法的には不要。ただし、取得することが望ましいです。ヨガインストラクターとしての開業に国家資格は必要ありませんが、指導の質や信頼性、保険の適用条件などを考慮すると、RYT200などの民間資格を取得しておくことが安心材料となります。

1人あたり1.5〜2㎡が目安です。たとえば、最大4人でレッスンを行う場合には最低でも8㎡、快適さを重視するなら10㎡以上が理想です。

インストラクターの動きや荷物スペースも考慮すると、10〜15㎡を基準にすると安心です。

収益性か低リスクか、優先事項により選ぶのがベストです。月々の固定費がかかるテナントは収益化のプレッシャーがありますが、自由な設計やブランド化がしやすいというメリットがあります。

対して、自宅は低リスク・柔軟な運営が可能ですが、生活との切り分けや制約が多くなる点は理解しておきましょう。

可能です。ただし業務負荷は大きくなります。少人数制のスタジオであれば、インストラクター1人でも十分に運営可能です。ただし、予約管理・清掃・SNS発信・会計処理なども含めると、意外と裏方業務が多く発生します。

無理のないスケジューリングと、業務の一部を自動化できるツールの活用が鍵になります。

ヨガスタジオの開業は、夢物語ではなく、準備と設計をきちんと重ねれば誰にでも実現できる現実的なビジネスです。

この記事では開業に必要な資格・届出・資金・空間設計から、自宅開業のポイント、ピラティスとの複合展開、そしてブランディングと導線設計まで、あらゆる角度からスタートアップに必要な知識を網羅しました。

大切なのは、「誰に、どんな時間を届けたいのか」を明確にし、想いやビジョンを形にしていくことです。

自宅からでも、小さな空間からでも構いません。自分自身と向き合い、周囲と調和する時間を提供する空間づくりは、きっとあなた自身の人生にも豊かさをもたらしてくれるはずです。

2026.01.16

換気設備

2026.01.15

内装デザイン

2026.01.14