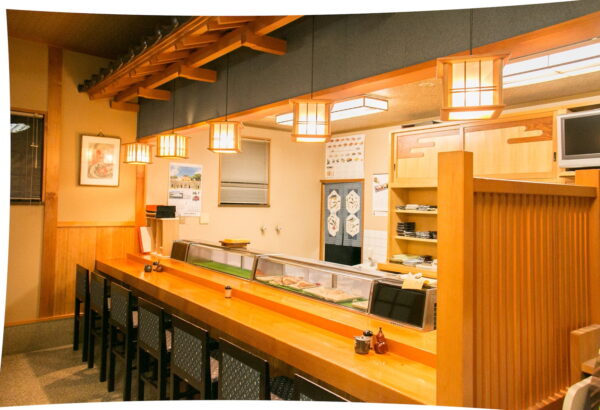

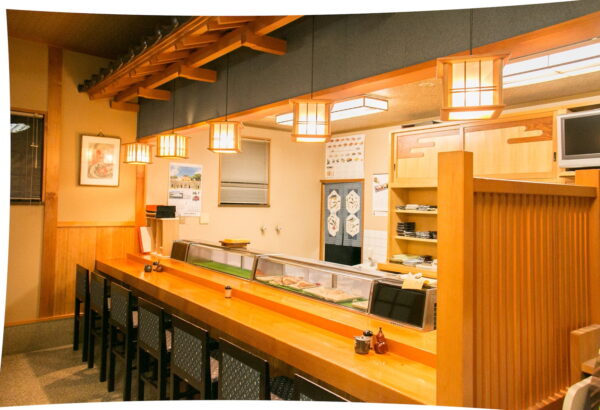

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

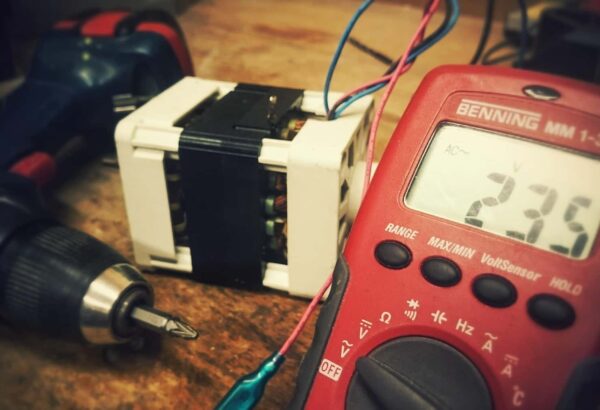

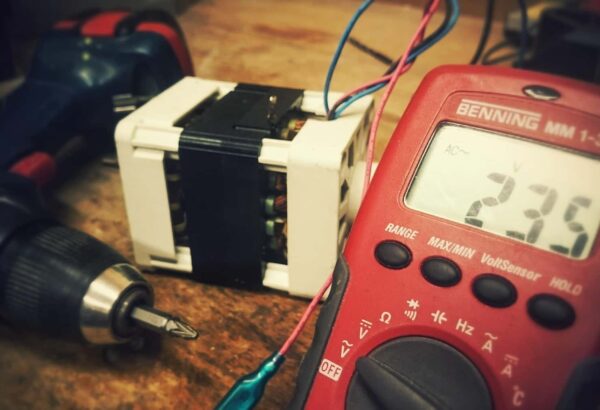

電気工事技師とは?業務用エアコンの取付工事に必須の資格について紹介

2026.01.09

業務用エアコン導入ノウハウ

テイクアウト専門店を開業方法とは?営業許可や保健所の要件について解説

2026.01.07

建築・建設

2024.08.22

WBGT値(暑さ指数)は、熱中症のリスクを「気温・湿度・日射」の3つの要素で総合的に評価する指標です。

職場・学校・家庭での熱中症対策を適切に行うには、このWBGT値の正しい理解と活用が欠かせません。

この記事ではWBGT値の定義から計算・測定方法、作業中止基準や法的義務までを網羅的に解説します。

気温の上昇が深刻化する中で、熱中症はすべての世代・場面において無視できない健康リスクとなっています。

この記事では、WBGT値の基本、WBGT値の計算方法、熱中症との関係と指針について解説します。

目次

ここでは、WBGT値の基本概要と「気温」との違い、そしてなぜ熱中症対策の指針として有効なのかを解説します。

WBGT値とは、「Wet Bulb Globe Temperature(湿球黒球温度)」の略で、気温・湿度・輻射熱(=直射日光や地面からの熱)を複合的に評価して算出される指数です。

たとえば、同じ気温30℃でも、湿度が高く日差しが強ければ体感的な暑さは大きく異なります。

気温だけでは判断できない「熱中症リスクの実態」を把握できるのがWBGTの大きな特徴です。

具体的には、以下の3要素をもとに計算されます。

このためWBGT値は「気温」や「体感温度」とはまったく異なるものであり、より安全管理に直結した実用的な指標と言えます。

猛暑が常態化する昨今、ついには2025年6月には厚生労働省による労働安全衛生規則の改正が施行され、職場などの熱中症対策が義務化されました。

とくに屋外での作業や運動、また高齢者の生活環境では目に見えない「暑さの危険度」を定量的に把握する必要があります。

その中で注目されているのが「WBGT値(湿球黒球温度)」で、これは気温だけでは測れない「熱ストレス」のレベルを数値化し、活動可否の判断や対策に活用されています。

WBGT値は単なる気温ではなく、「湿球温度・黒球温度・乾球温度」の複合的な計算で導かれます。

ここでは構成要素とその重みづけ、そして屋内外での違いについて解説します。

WBGTは、湿度・輻射熱・気温の3要素を次の式で統合します。

この式からもわかるように、「湿度」の影響は最も大きく全体の70%を占めます。

これは汗の蒸発がしにくい環境ほど、熱中症の危険が高まるためです。

屋外では「黒球温度=輻射熱」の影響を強く受けます。

一方で、屋内は日射の影響が少ないため、黒球温度の比率が高くなります。

たとえば、工場のように機械の放熱が多い環境では、屋内でも高いWBGT値となることがあります。

これにより同じ気温でも「屋外の木陰」と「コンクリートに囲まれた屋内作業場」では、熱中症リスクが大きく異なるのです。

WBGT値は数式での計算だけでなく、実際の環境に応じた「測定」も非常に重要です。

ここでは測定機器の選び方と使用方法、さらにスマホやネットで手軽にWBGTを確認する方法まで紹介します。

WBGTを正確に把握するには、専用の測定機器を使用するのが基本です。

これらの機器には、湿球温度計・黒球温度計・乾球温度計の3つのセンサーが内蔵されており屋内外の条件に応じて自動的にWBGTを表示してくれます。

たとえば、建設現場や工場では「黒球付き熱中症指数計」がよく用いられています。

使い方はシンプルで、電源を入れ測定場所に一定時間静置するだけ。およそ3〜5分で安定した数値が表示されます。

屋外では、直射日光や地面の反射熱も影響するため、機器は顔の高さ程度に設置するのが理想的です。

一方、屋内では換気の影響を避け、壁から離して設置することが推奨されます。

機器の価格帯は数千円〜数万円と幅広く、使用頻度や精度要求に応じて選ぶとよいでしょう。

日常的な管理や家庭向けの対策であれば、手軽にWBGTを確認できる方法もあります。

代表的なのが「環境省 熱中症予防情報サイト」です。

このサイトでは全国の主要都市におけるWBGTのリアルタイム値や予測を閲覧できます。

さらに、スマートフォンアプリも充実しています。「熱中症警戒アラート」「熱中症予防計」などの無料アプリでは、現在地に応じたWBGT表示や注意喚起が自動で行われます。

仮に小規模の小売店や飲食店であっても、これらの情報を活用して「今日は作業時間を短縮しよう」「こまめに水分補給を促そう」といった判断が可能になります。

WBGT値が示す数値の意味を正しく理解することは、適切な行動判断につながります。

ここでは、数値ごとの危険度と、行政機関が示す具体的な行動基準について解説します。

環境省は、WBGT値に基づく「熱中症危険度レベル」を次のように定めています。

| WBGT値(℃) | 危険度レベル | 推奨される行動 |

|---|---|---|

| 31℃以上 | 危険 | 運動は原則中止。作業は厳重警戒 |

| 28℃〜31℃ | 厳重警戒 | 激しい運動は避け、休憩を多く取る |

| 25℃〜28℃ | 警戒 | 十分な水分補給と定期的な休憩 |

| 21℃〜25℃ | 注意 | 水分補給を心がける |

| 21℃未満 | ほぼ安全 | 通常通りだが油断は禁物 |

これらの数値は、運動・作業の強度に応じてさらに細かく調整される場合があります。

たとえば軽作業なら28℃でも継続可能な場合がありますが、高負荷の労働や運動では中止が妥当です。

環境省や厚生労働省では、熱中症による事故を防ぐため、事業者や学校に向けた具体的な指針を公表しています。

たとえば「職場における熱中症予防対策マニュアル」や「熱中症環境保健マニュアル」では、WBGT値をもとにした作業中止の目安や休憩時間の基準が示されています。

また、保健室や教育現場では、これらの数値を活用して部活動の中止や体育授業の短縮など、迅速な判断が求められています。

職場における安全衛生対策として、WBGT値に基づいた「作業中止ライン」の設定は極めて重要です。

ここでは具体的な中止基準と、厚労省マニュアルからの引用をもとに説明します。

厚生労働省のガイドラインでは、WBGT値28℃以上での作業は「熱中症リスクが高まるため厳重な注意が必要」としています。

特に高温多湿の作業環境では、WBGTが31℃を超えると、作業の中断や時間制限が推奨されます。

たとえば倉庫作業や道路工事などの現場では、WBGT値をこまめに測定し28℃を超えた段階で定時ごとの休憩、水分補給の徹底、31℃を超えたら作業短縮または中断といったルール作りが実践されています。

同マニュアルでは、作業負荷の度合いに応じたWBGT値の限界ラインが明示されています。以下はその一例です。

・軽作業:WBGT値 30℃以上 → 作業中止推奨

・中程度作業:WBGT値 28℃以上 → 休憩義務

・重作業:WBGT値 26℃以上 → 作業制限強化

このように、業種や作業内容によって基準が異なるため、自社の業務内容に応じたカスタマイズが必要です。

マニュアルのダウンロードやチェックリストは、厚生労働省の公式サイトで提供されています。

教育現場や運動部活動においては、WBGT値を使ったリスク判断が生徒の安全確保に直結します。

ここでは学校での活用方法と文部科学省の指針に基づく実例を紹介します。

学校においてWBGT値は、体育の授業や部活動の安全判断に活用されています。

たとえば、WBGTが28℃を超えるときは「激しい運動を避ける」、31℃を超えた場合には「屋外活動の中止」が基本的な運用ルールです。

実際に多くの中学・高校では、運動場にWBGT測定器を常設し、保健室や職員室で日々値をチェックしています。

部活動指導者がリアルタイムで数値を把握し、指導時間や内容を調整するケースが増えています。このような運用は、熱中症の未然防止にとって非常に効果的です。

文部科学省は「学校における体育活動中の熱中症対策ガイドライン」にて、WBGT値を指標とした具体的な対応基準を明示しています。

これにより、教員や指導者の主観ではなく、客観的なデータに基づく判断が可能となっています。

たとえば、ある県立高校では、WBGT値31℃以上での部活動をすべて屋内に切り替える運用を実施しており、熱中症搬送件数がゼロになったという報告もあります。

熱中症対策は個人の努力だけではなく、企業や自治体にも「義務」として求められる時代です。

ここでは現行の法律と企業の対応責任、そしてWBGT値を活用したマネジメント方法を解説します。

労働安全衛生法では、使用者(企業)に対して労働者の健康保持義務が定められています。

とくに高温環境での作業では熱中症予防措置を講じることが求められ、WBGT値の測定・監視もその一環です。

厚生労働省の指導に基づき、WBGT値28℃を超えた場合の作業制限、通気性の良い服装の支給、休憩室の確保などが基本対応となります。

現状、WBGT値を測定しなかったこと自体に罰則はありませんが、労働者が熱中症で重篤な事故に至った場合、「安全配慮義務違反」として労働基準監督署の是正指導や労災認定・企業責任が問われる可能性があります。

また、一定の業種では「労働災害報告」の対象となり、事故の内容と予防措置について詳細な報告書を求められることがあります。

企業としては、WBGT値を使った「リスク評価 → 対策立案 → モニタリング → 継続改善」というPDCAサイクルを導入することが有効です。

たとえば、作業ごとにWBGTの限界値を設定し、超えた場合には警報が鳴るシステムを導入する、また現場責任者が日々記録を残して上司に報告するといった仕組みが安全管理体制の強化につながります。

WBGT値は、気温・湿度・日射といった要素を総合的に評価し、熱中症リスクを「見える化」する非常に有効な指標です。

学校や職場、家庭とあらゆる生活シーンでの安全対策に役立ちます。

特に昨今の猛暑傾向を踏まえれば、単に「暑いかどうか」ではなく、科学的な指標によって行動を決定することが求められます。

このようにWBGT値の理解と活用をすることが、働く従業員の方を熱中症から守る第一歩です。

大切な従業員の健康を守るために、WBGT値の確認を日常習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。

2026.01.14

2026.01.09

業務用エアコン導入ノウハウ

2026.01.07

建築・建設