学校環境衛生基準とは?換気基準や最適な換気環境について解説

2026.02.06

換気設備

都市計画法とは?34条11号・12号や開発許可などポイントを解説

2026.02.04

建築・建設

店舗を建築・建設したい方のためのガイドライン

2026.01.30

建築・建設

内装デザイン 2025.01.24

この記事では、クリニックの内装での基本ポイントから診療科別の特徴、立地や法令の注意点、有床・無床診療所の違い、工事の流れやスケジュール例まで網羅的に解説します。

初めて開業・リニューアルを検討する方でも、何から始めれば良いか明確になるようにまとめています。

目次

内装は患者の第一印象を決めるだけでなく、診療効率やスタッフの働きやすさにも直結します。

デザインやレイアウトが整っていないと、集患にも支障が出ることがあります。

さらに、法令基準や安全面も満たさなければ営業許可が下りません。

この段階で全体像を押さえておくことが、無駄な工事や設計変更を避ける近道です。

患者は診療技術だけでなく、待合室の雰囲気や受付の清潔感からも安心感を得ます。

たとえば、暗く狭い待合室よりも自然光が入り広々とした空間のほうが顧客への安心感が高まる傾向があります。

経営面では、効率的な動線設計によりスタッフの移動時間が減り、1日あたりの診察可能人数が増える場合もあります。

このように、内装は直接的に集患力と売上を左右する要因になります。

待合室の椅子の座り心地や照明の色味、受付の視線の高さなど、細部まで配慮された内装は患者のストレスを軽減します。

特に初診患者は不安を感じやすく、受付から診察室までの動きやすさが心理的負担を左右します。

また、小児科や高齢者向けクリニックでは、色彩や音響にも配慮するとリピーターにつながりやすくなります。

内装は単なる「飾り」ではなく、医療サービスの一部と考えるべきです。

同じ診療科でも、コンセプトや患者層に合わせた内装で差別化できます。

たとえば、美容クリニックではホテルのような高級感、小児科では絵本や遊具のある安心感のある空間などです。

こうした差別化はSNS発信にも効果的で、写真映えする待合室や外観は自然な宣伝材料になります。

競合が多いエリアほど、この差別化戦略が重要です。

内装計画では見た目やデザイン性に目を奪われがちですが、実際には「設備の整備」「動線設計」「心理的安心感」の3点を軸にすることで患者満足度と運営効率が両立します。

それぞれの要素は独立しているようでいて、実は密接に関連しています。

医療機関では、空調・電気・水道は快適性だけでなく衛生管理にも直結します。

たとえば、換気性能が不足すると感染症リスクが高まり、厚生労働省の基準を満たせない場合があります。

電気設備は医療機器の消費電力に耐えられる容量が必要で、水回りは手洗い・消毒設備の配置を診察室ごとに検討することが欠かせません。

現場では設計段階で医療機器のリストを作り、必要な配線や給排水位置を図面に落とし込むことが、後のトラブルを避ける鍵になります。

動線設計とは人や物が施設内をどのように移動するかを計画することです。

患者動線とスタッフ動線を分けることで、プライバシー保護と業務効率化が可能になります。

たとえば、受付から診察室まで患者が迷わず移動できる配置とスタッフがバックヤードで迅速に医療資材を補充できる配置は別物です。

実際、動線の見直しで診療の回転率が向上し、待ち時間短縮につながった事例もあります。

こうした設計は、日々の診療ストレスを減らす効果があります。

内装の色使いや素材は、患者の心理に大きな影響を与えます。

青や緑は落ち着きを与え、木目調は温かみを感じさせます。床や壁の素材は掃除しやすく、耐久性があるものを選びましょう。

照明は明るさだけでなく色温度も重要で、受付や待合は暖色系、診察室は白色系が向いています。

こうした細部への配慮は、患者の「この医院は信頼できる」という感覚につながり、結果としてリピーター獲得に寄与します。

診療科ごとに必要な設備や患者層が異なるため、内装の設計方針も大きく変わります。

ここでは代表的な3種類のクリニックと、それぞれに適した内装デザインのポイントを見ていきます。

一般内科や小児科は幅広い年齢層の患者が訪れるため、落ち着きと清潔感を重視します。

内科ではシンプルな色調と明快な案内サイン、小児科では明るい色やキャラクター装飾を加えた待合室が有効です。

設備面では診察室ごとに手洗い設備を配置し、感染症対策として換気経路や待合スペースの分離を検討します。

特に小児科はベビーカー置き場や授乳室などの付帯スペースも重要です。

歯科は患者が長時間チェアに座るため、視界に入る天井や壁面のデザインが重要です。

圧迫感を避けるために天井を高く見せる照明計画や、壁面にやわらかな色合いを使うことが多いです。

また、診療ユニット周りには給排水・吸引配管、コンプレッサーやバキュームなど専用設備の配置が必須で設計段階から詳細な設備計画が欠かせません。

防音対策も忘れずに行うと患者の安心感が増します。

美容クリニックは施術の性質上「高級感」と「プライバシー保護」が求められます。

受付・待合はホテルのラウンジのような落ち着いた雰囲気にし、施術室は個室化して防音・遮光を徹底します。

色使いは白やベージュを基調に、金属やガラス素材をポイントで使うことで高級感を演出できます。

さらに施術内容によっては特殊照明や医療レーザー用の電源・換気設備が必要です。

業種ごとに共通するのは「衛生管理」と「快適性」ですが、必要な機能や動線は異なります。

たとえば歯科では治療機器の収納と滅菌スペース、美容クリニックではカウンセリングルームや施術後のパウダールームが重要です。

こうした違いを理解し、開業計画段階で図面に反映させることが、後からの改修コストを防ぎます。

立地と物件選びは、開業後の集患や運営コストに直結します。

好条件の物件を見極めるためには、ターゲット層の行動パターンや周辺環境を分析し、設備面も含めて総合的に判断する必要があります。

まずはターゲットとする患者層を明確にします。

たとえば小児科であれば子育て世帯が多い住宅地、内科であれば高齢者が多い地域、美容クリニックであれば繁華街や商業エリアが候補になります。

さらに公共交通機関からのアクセスや駐車場の有無も集患に影響します。

周辺の競合状況や人口動態データ(自治体の統計情報)を調べて、将来的な需要も見込めるエリアを選びましょう。

集患に効果的なのは、人の流れが多く視認性が高い場所です。

駅前やバス停近く、大型商業施設の一角などが代表例です。

特に医療モールや複合施設内に入る場合、相乗効果で新規患者の来院が増えやすくなります。

ただし、賃料が高額になりやすい点や看板掲出の制限がある点は注意が必要です。

内装工事の自由度は、物件の構造や設備によって大きく変わります。

鉄筋コンクリート造は遮音性や耐震性に優れますが、配管経路の変更が難しい場合があります。

一方、軽量鉄骨造や木造は間取り変更がしやすい反面、防音や断熱工事が追加で必要になることがあります。

既存の電気容量、水回りの位置、換気設備の有無なども必ず確認しましょう。

契約前に、内装工事の可否や制約をオーナーや管理会社に確認します。

特に給排水の増設や大型機器の搬入、外部看板設置などが制限される物件もあります。

また、ビル全体での消防設備基準や避難経路の確保が必要な場合があり、これらが満たせないと営業許可が下りないこともあります。

経験豊富な内装業者や設計士と一緒に現地を下見し、見落としを防ぐことが大切です。

クリニックの内装は一般的な店舗工事とは異なり、医療法や建築基準法など複数の法令に適合する必要があります。

これらの規制は患者やスタッフの安全を守るために設けられており、違反すれば営業許可が下りないだけでなく、後から高額な改修を迫られることもあります。

医療法では診療室や待合室の広さ、換気や採光、トイレの設置などが定められています。

たとえば診療室は診療に支障がない面積を確保し、必要な採光・換気設備を備えることが求められます。

建築基準法では、用途変更の手続きや構造耐力、防火区画の設置基準などが関係します。

特にビルの一部を改装する場合は、用途変更の申請が必要になるケースがあります。

消防法では、火災報知器や避難誘導灯、スプリンクラーなどの設置義務があり、延べ床面積や用途によって設備基準が変わります。

バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)では、一定規模以上の建築物に対し、段差の解消、廊下の幅、車椅子対応トイレの設置などが求められます。

また障害者差別解消法は、合理的配慮の提供を義務付けており、物理的な設備改善だけでなく案内表示や受付対応など、運営面での配慮も含まれます。

医療機関では、感染症の拡大防止が重要です。

診療科目によっては陰圧室やHEPAフィルター付き換気装置、アルコール消毒設備などが必須になります。

新型コロナウイルスの流行以降は、従来以上に換気回数や動線分離(発熱患者と一般患者のルートを分ける設計)への要求が強まっています。

よくある違反例として、廊下幅やドア開口幅が基準に満たない、待合室や診療室の換気能力不足、手洗い設備の位置や数が不適切などがあります。

これらは設計段階で見落としやすいため、早い段階で保健所や消防署と相談することが重要です。

実際、現場では「ほぼ完成してから設備基準不足が発覚し、壁を壊して配管を追加」という事例もあります。

クリニックの設計や内装を考える際は、まず自院が「有床診療所」か「無床診療所」に該当するかを明確にする必要があります。

病床の有無によって、必要な設備や内装基準が大きく変わるからです。

有床診療所とは、入院用の病床を1床以上有する診療所のことです。

病床数は最大19床までと医療法で規定されています。

一方、無床診療所は病床を持たないクリニックで、外来診療が中心です。

美容クリニックや一般的な歯科医院、整形外科なども多くがこの形態です。

有床診療所は入院機能を持つため、建築基準法上は病院と同等の一部基準が適用されます。

たとえば防火区画の区切りや避難経路の確保、スプリンクラー設置義務などが該当します。

無床診療所ではこれらの基準は比較的緩やかですが、診療室や待合室の広さ、換気設備、トイレの設置など医療法で定められた要件は共通です。

有床診療所では、病室ごとの床面積や天井高、採光・換気条件が細かく規定されます。

また、ナースステーションの配置、スタッフ動線、医療ガス供給設備、入浴設備などが必要になります。

これらは設計段階から計画に盛り込み、消防署や保健所と調整を行う必要があります。

無床診療所は有床に比べて設計自由度が高いですが、その分コンセプトや患者層に合わせたデザインが重要です。

例えば美容系ならプライバシーを重視した個室化、歯科なら機材導線を短縮するゾーニングが求められます。

ただし、内装が自由だからといって衛生設備やバリアフリー対応を軽視すると、開業許可が下りない場合があります。

無床診療所から有床診療所、あるいは病院に変更する場合、内装や設備の改修が必須です。

防火区画や病室の広さ、設備基準などが病院基準に引き上げられるため、費用・期間ともに大きな負担になります。

将来の拡張を視野に入れるなら、初期段階で病院基準に近い構造にしておくと改修コストを抑えられます。

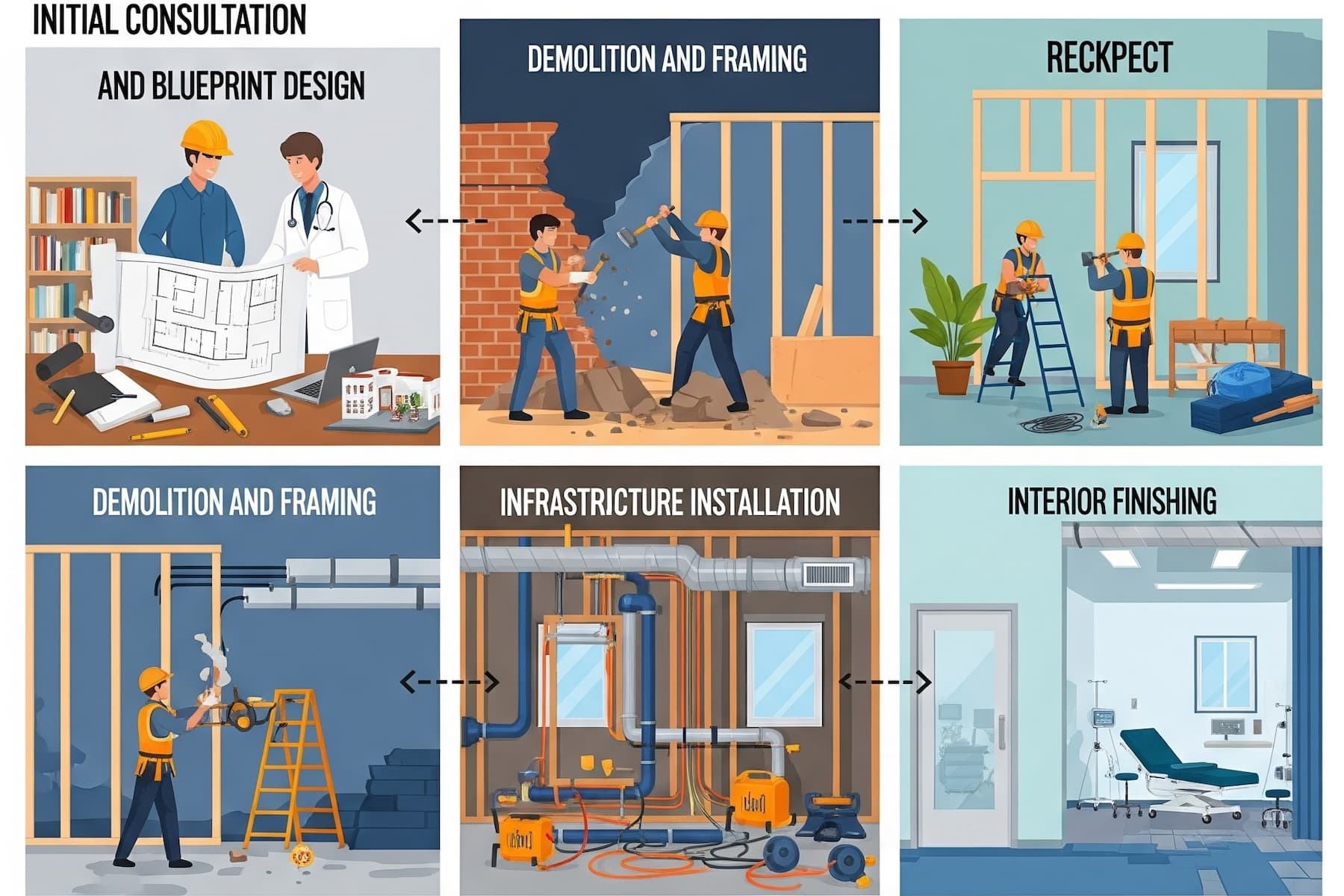

クリニックの内装工事は単に工事を進めるだけではなく、法令遵守や医療機関としての機能性を確保しながら段階的に進めることが重要です。

以下では、開業やリニューアル時の一般的な流れを紹介します。

最初のステップは、クリニックの診療方針やターゲット層に合わせたコンセプト作りです。

例えば「地域密着型でアットホームな内科」や「高級感とプライバシー性を重視した美容クリニック」など、方向性を固めることで、内装デザインや動線設計の基準が定まります。

この段階では、診療科目ごとの必要機器や部屋数、スタッフ動線なども具体化します。

経験豊富な設計士や医療専門の施工会社と早い段階から相談するのが成功の鍵です。

コンセプトが固まったら、詳細な設計図面を作成します。

平面図や設備配置図に加え、配管・配線のルート、空調の位置なども盛り込みます。

図面が完成したら複数の業者から見積もりを取り、金額だけでなく工事経験や医療法の理解度も比較します。

ここでの図面精度が低いと、工事中の追加費用や設計変更につながりやすいので注意が必要です。

医療機関の内装は、保健所や消防署の基準を満たす必要があります。

特に有床診療所では、防火設備や避難経路の確保が必須です。

工事前に図面を持参し各機関と事前相談を行うことで、完成後の検査で不備を指摘されるリスクを減らせます。

相談記録を残しておくと、後のやりとりがスムーズになります。

既存物件の改装であれば、まず解体工事から始まります。

解体後は床・壁・天井の下地を整え、給排水管や電気配線、空調ダクトなどを設置します。

続いて内装仕上げに入り、壁材・床材・照明器具の取り付けを行います。

医療機器や家具の搬入も、このタイミングに合わせて調整します。

工事が終わると、保健所や消防署の立ち入り検査が行われます。

基準を満たしていれば、営業許可が下り、引き渡しとなります。

引き渡し後は、医療機器の最終調整やスタッフの動線確認、備品の配置を行い、開業に備えます。

この時期は細かい修正が必要になることも多いため、スケジュールに余裕を持たせることが重要です。

クリニック内装工事は着工から開業までを逆算し、余裕のある計画を立てることが重要です。

特に医療機器の納品時期や保健所の検査日程は工事と密接に関わるため、タイムラインを意識するとトラブルを防げます。

この時期は、クリニックのコンセプト決定と設計プラン作成に集中します。

診療科目ごとの必要設備やスタッフ動線、患者の待ち時間短縮を意識したレイアウトを詰めます。

同時に医療施設の施工実績が豊富な業者を選び、予算とスケジュールをすり合わせておきます。

設計図面が完成したら、複数の業者から正式な見積もりを取り、条件を比較検討します。

特に工事費の内訳や追加費用の発生条件は契約前に必ず確認します。

この段階で保健所・消防署と図面の事前相談も行い、後の設計変更リスクを最小限にします。

医療機器や専用設備の発注は、この時期までに行います。

納品が遅れると開業日程に直結するため、発注時期と納期確認は厳密に行う必要があります。

また施工中に搬入する大型機器は、入口寸法や搬入経路を事前に業者と共有しておきます。

解体・下地工事から始まり、配管・配線、空調、仕上げと順に進みます。

医療機器や家具の搬入は、仕上げ工程と並行して行うこともあります。

この期間中は現場確認を定期的に行い、設計とのズレや不備を早期に発見します。

工事完了後、保健所・消防署などの検査を受けます。

合格後に営業許可が下り、引き渡しとなります。

その後は備品の配置、スタッフ研修、予約システムのテスト稼働などを行い、開業日を迎えます。

既存のクリニックを改装する場合は、日々の診療を続けながら工事を進めるか、一定期間休診して行うかを判断する必要があります。

診療科目や患者層によって適切な方法が異なり、工事内容とスケジュールの調整が成否を左右します。

改装期間は、小規模な部分改修なら1〜2週間、全面改装なら1〜2か月程度が目安です。

たとえば受付カウンターや待合室の改修は短期間で終わることが多いですが、診察室や治療室を含む場合は医療機器の移設や配管工事が必要になり期間が延びます。

改装規模によっては、開業時と同様に保健所の検査や申請が必要になる点も見落とせません。

休診を避けるためには、工事を夜間・休日に限定したり、診療スペースを一時的に縮小して段階的に進める方法があります。

実際、複数診療室があるクリニックでは、1室ずつ改装して診療を続けるケースが一般的です。

ただし工事期間が延びる分、費用が上がる可能性もあるため、費用対効果を考慮して判断します。

クリニックの改装には、自治体や国の補助金・助成金が活用できる場合があります。

代表的なものに、バリアフリー化や感染症対策に関する助成制度があり、手すり設置や換気設備更新などが対象になることもあります。

申請には事前相談が必要で工事前に申請しなければ対象外となる場合が多いので注意が必要です。

工事期間は、工事規模や診療科目によって異なります。小規模な改修(壁紙・床材の張り替え、家具の入れ替え)は1〜2週間ほどで完了します。

一方、全面改装や新規開業の内装工事は2〜3か月かかる場合もあります。加えて、保健所や消防署の事前相談・検査を含めると、計画から開業まで半年程度を見込むのが安全です。

保健所の検査は、工事がほぼ完了し、設備や機器が整った段階で行われます。

図面段階で事前相談を行うことで、後からの手直しや工期遅延を防げます。

検査では、構造基準・衛生設備・換気状況などが確認され、不備があれば改善後に再検査となります。

はい、クリニックの内装工事費用は事業経費として計上できます。

ただし、税務上は「資本的支出」として減価償却の対象になる場合が多く、耐用年数に応じて複数年にわたって費用計上します。

詳細は税理士や会計士と相談すると安心です。

内装工事と並行して行うべき準備には、スタッフ採用・医療機器の発注・広告宣伝の準備があります。

特に医療機器は納期が長いものもあり、内装完成後すぐに設置できるよう発注時期を逆算しておくことが大切です。

部分改修や段階的施工を行えば、診療を続けながら工事することは可能です。

ただし、工事音や粉塵が出る工程は休診日にまとめるなど、患者への影響を最小限に抑える配慮が必要です。

動線設計の不備や収納スペース不足がよくある失敗例です。

また、診療科ごとに必要なコンセント数・位置を見誤ると、後から延長コードだらけになってしまいます。

設計段階で実際の診療フローを細かくシミュレーションすることが重要です。

基本的には設計を担当する建築士や内装業者が対応しますが、最終的な責任は開業者にあります。

そのため業者任せにせず、図面段階で必ず法令適合を一緒に確認する姿勢が求められます。

病床を設ける場合、建築基準法や医療法で求められる基準が大きく変わります。

病室の面積、廊下幅、ナースステーション設置、非常用設備などの追加が必要となり、内装も大幅に改修することになります。

クリニックの内装は単なる見た目の美しさだけでなく、患者の安心感やスタッフの働きやすさ、そして法令順守という大きな条件を満たす必要があります。

動線設計や設備計画、立地条件の見極め、法規制の確認など、多くの要素が複雑に絡み合うため、計画初期から専門家と連携することが成功の近道です。

新規開業の場合はコンセプト設計から物件選び、保健所や消防署との調整まで、一つひとつの工程に十分な時間を確保しましょう。

改装の場合も休診日や工期短縮の工夫、補助金制度の活用など、経営への影響を最小限にする方法をあらかじめ考えておくことが大切です。

この記事で紹介したポイントを押さえれば、患者にもスタッフにも愛されるクリニック作りの土台が整います。

あとは実際の現場で、あなたの理想の医療空間を形にしていく番です。

2026.02.06

換気設備

2026.02.04

建築・建設

2026.01.30

建築・建設