どうやってサウナは換気してる?サウナの換気方法や設備について解説

2026.01.16

換気設備

ラウンジの内装が顧客体験を向上させる!設計デザインが与える顧客満足度について解説

2026.01.15

内装デザイン

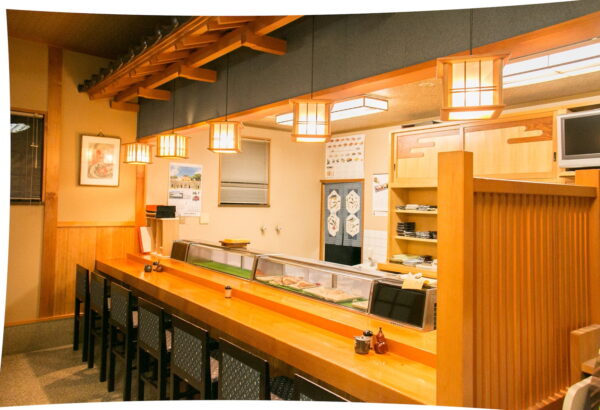

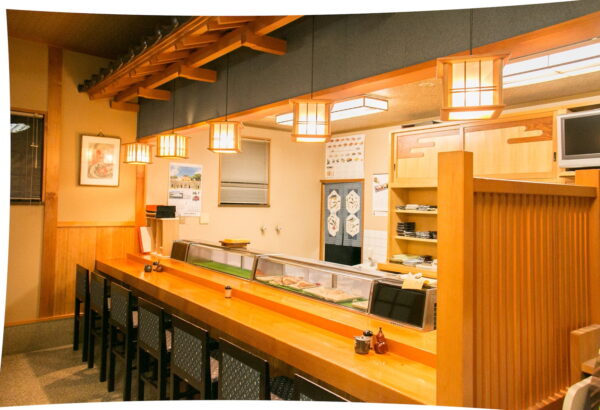

小料理屋内装のデザインコンセプトや設計について解説

2026.01.14

内装デザイン 2025.08.08

働き方が多様化しオンラインとオフラインが混在する現代のビジネス環境において、オフィスのデザインが注目を集めています。

ただ単におしゃれな空間をつくるだけでなく、社員の働きやすさや企業のブランド価値、さらには採用や商談の場としての機能性までオフィスに求められる役割は年々広がっています。

とはいえ、「何から始めればよいかわからない」「内装会社に任せていいの?」「デザインと機能性はどう両立するの?」といった不安や疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事ではオフィスデザインの基本から、期待できる効果、代表的なレイアウトの種類、具体的な進め方や工程までをわかりやすく解説します。

これからオフィスの移転やリニューアルを検討している方、または経営層や総務担当としてプロジェクトを任された方にとって、実務的にも役立つヒントが詰まった内容になっています。

オフィスデザインは業務効率の向上やブランディング、ウェルビーイングなどの社員満足度の向上など、企業の多様な目的を達成するための空間設計です。内装やレイアウト、色彩、動線などを戦略的に構成することで働きやすく、企業らしさの伝わるオフィス環境を実現します。

オフィスデザインの目的は単なる見た目の美しさを追求することではありません。働く人の行動や心理に影響を与え、企業活動全体に好影響をもたらすことが主眼です。たとえば、部署間のコミュニケーションを促すレイアウト設計や集中しやすい環境づくりによって、生産性を高めることができます。

また、近年では従業員エンゲージメントやウェルビーイングといったキーワードが注目されており、オフィスが働きたくなる場所であることが求められています。これにより離職率の低下や採用力の向上にもつながると考えられています。

内装とレイアウトは密接に関係しています。内装が持つ色や素材、照明などは空間の印象や心理的な影響を与える一方で、レイアウトは業務の流れやチーム間の連携を左右します。

この2つを別々に設計すると、機能面や見た目でちぐはぐな印象になりがちです。

たとえば極端な話ですが、集中して作業をしたいゾーンで明るすぎる照明が設置されていたり、来客スペースと執務エリアの導線が交差してしまうと、社員にも訪問者にもストレスがかかる空間になります。

だからこそ、内装とレイアウトは一体として捉え、目的に応じた設計が必要となります。

参考記事:店舗の動線設計の考え方とは?客動線からレイアウトの考え方を解説

オフィスデザインの実践には、現場での柔軟な対応力と提案力が求められます。ここではReAirが手がけた3つのオフィスデザイン事例を紹介し、実際のプロジェクトでどのような形となったのか一部紹介していきます。

白を基調に「木目と植物の緑」が映える、ナチュラルな雰囲気でありつつも空気の流れや入れ替えを完全にコントロールした近代的空間。居心地の良さを実現するため、床材やデスク、丸椅子など全てにおいて使用する木材からこだわった、全てに会社の想いが詰まった空間。

空調・換気の機械設備も内装と調和するよう配管やパネルデザインに至るまでこだわり抜き、高機能換気設備の導入で空気の悩みを感じることもありません。

メッキ加工を請け負う”製造業”のイメージを刷新したいとのオーダーから計画がスタートしました。モノトーンを基調としたモダン空間にステンレスの金物のマテリアルを組み合わせ構成しました。

グリーンや木目を基調としたあたたかいアテリアルで構成されたオフィス。エアコンを移設させ、オフィス全体が快適な空間に。柱をなくし、仕切りをガラスにすることで社内を”見せる(魅せる)化”したオフィス。

家族向けのサービスが多いビジョンズは、ヒトとヒトとの繋がりを大切にしているため、その繋がりを意識し、グリーンや木目を基調としたあたたかいマテリアルで構成いたしました。

また、ミーティングルーム内の空気が循環できていないという問題があったため、どのエリアでも快適にお過ごしいただけるようエアコンを移設。

そして、室内の換気量が不足していたため、適正な給排気が行えるように設計・施工いたしました。

魅力的なオフィスをつくるためには、単に「見た目のおしゃれさ」だけではなく、自社のビジョンや働き方に合った設計思想が求められます。コンセプトの明確化や社内の意見収集を通じて、企業らしさを反映した空間に仕上げていくことが重要です。

オフィスデザインをスタートする際には、まず「どんな目的でこの空間をつくるのか」を明確にする必要があります。

単なるレイアウト変更ではなく、働き方改革や組織文化の再構築を視野に入れる企業も多いため、全体のコンセプト設計が最初の一歩です。

たとえば「クリエイティブな発想が生まれる空間」や「部署間の連携を強める場」など、目指す方向性によってデザインは大きく変わってきます。

ここで重要になるのが、オフィス内で仕事をする方の現場の声です。従業員へのヒアリングを通じて、今のオフィスで感じている不満や改善点を洗い出すとデザインの方向性に現実味が生まれます。

このプロセスを飛ばしてしまうと、実際の業務に合わない“見た目重視”の空間になってしまいがちです。だからこそ、コンセプトは経営層だけでなく、現場のリアルなニーズを取り入れて策定することが欠かせません。

企業のロゴやコーポレートカラーは、ブランドを象徴する重要な要素です。オフィス空間でも、それらの要素を内装や家具にさりげなく取り入れることで、統一感のあるデザインに仕上がります。たとえば、ロゴに使われているブルー系の色調を会議室のアクセントクロスに使うと、「この空間はうちの会社らしいな」という印象を自然と強められます。

また、社是やビジョンを壁面グラフィックとして取り入れる手法も、最近は増えています。こうした演出は従業員の帰属意識を高めたり、来訪者へのメッセージ性を強化したりする効果があります。なお、CI(コーポレート・アイデンティティ)とは、企業の理念や価値観、文化を視覚的・言語的に統一し、内外に伝える仕組みのことを指します。

オフィスデザインは、CIを体現する空間づくりの一部でもあるのです。

オフィスのレイアウトは、従業員の働き方や組織の方針によって最適な形が異なります。

ここでは代表的な3つのレイアウトタイプを取り上げ、それぞれの特徴と適した運用方法について紹介します。

フリーアドレスとは、従業員が固定席を持たず、その日の業務内容や気分に応じて自由に席を選べるレイアウト形式です。テレワークやABW(業務内容に応じて働く場所を選ぶ働き方)と相性が良く、柔軟な働き方を支援します。この方式の最大のメリットは、部門を越えたコミュニケーションの活性化です。毎日異なる席に座ることで、新たな会話やコラボレーションのきっかけが生まれやすくなります。

また、スペース効率も高くオフィスの稼働率向上にもつながります。一方で注意点もあります。席が固定されていないことで誰がどこにいるのか把握しづらくなったり、書類や備品の管理が煩雑になったりするケースもあります。特に請求書や契約書などの紙ベースでの業務が多い部署では運用に工夫が必要です。

従来のオフィスでよく見られるのが、部署ごとにエリアを区切り、各自に固定席を割り当てるゾーニング型です。管理職の視点からは、メンバーの勤務状況が把握しやすく、指示出しや相談もスムーズに行えるという利点があります。この形式は特に、機密性が高い業務やチームでの集中作業が必要な職種に適しています。

たとえば経理部門や研究開発部門などでは、資料やデータの取り扱いが厳格であるため、固定席のほうが現実的です。ただし部署間の物理的な距離が生まれやすくなるため、組織の風通しをよくするためには共用スペースの活用や定期的な全体ミーティングの場づくりなどで補う工夫が求められます。

近年、多くの企業が取り入れているのが、フリーアドレスと固定席を組み合わせた「ハイブリッド型レイアウト」です。業務内容に応じて働く環境を柔軟に選べる設計が特徴で、複数のワークスタイルに対応できます。

たとえば営業職はフリーアドレス席を利用し、内勤や管理業務を担うチームには固定席を用意するといった具合です。また、個室ブースやWeb会議用スペースなど、多様なゾーンを設けることで、業務ごとに適した空間を確保できます。

このスタイルは多様な働き方を支援しながらも、組織としての一体感や業務の効率化も図れるという点でバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。

参考記事:ベンチャー企業のオフィス作りやレイアウトの種類について解説

オフィスデザインは思いつきや場当たり的な対応では理想とするオフィスを作ることができません。円滑な進行と高い満足度を得るためには、明確な工程管理と適切な業者選びが不可欠です。

オフィスデザインは計画から完成までおよそ3〜6ヶ月程度が一般的です。プロジェクトの規模や移転の有無、既存設備の利用可否などによって期間は前後します。

以下は基本的な進行ステップの一例です。

自社の課題や理想像を洗い出すフェーズ。内装業者や設計会社と共に、現状のオフィス環境や働き方を把握します。

課題解決につながるレイアウト案・動線・スペース構成などを検討。企業文化やブランド要素もこの段階で設計に落とし込みます。

レイアウト図・パースなどの具体的な提案を受け、同時に工事・家具・設備などの見積もりも提示されます。

内装・電気・通信・空調などの施工詳細を詰め、テナント側との申請・許可対応も進行します。

実際の施工が開始され、家具・設備の搬入を経て最終的に引き渡しとなります。

一部業者では、アフターサポートや働き方の検証・改善提案まで対応する場合もあります。

このように設計と工事が連動しながら進むため、早い段階から信頼できるパートナーと連携しておくことが非常に重要です。

パートナー選びで大切なのは、「デザイン力」「実務知識」「現場対応力」の3点です。

デザイン力に優れていても法規制やインフラ知識に乏しければトラブルの原因になりますし、逆に技術力があっても提案力が乏しければ満足度は低下します。

比較検討時は以下のポイントに注目するとよいでしょう。

また、オフィスデザインは一過性のものでなく、長く付き合うパートナーシップの起点となる場合も多いため、「何を頼んでも相談しやすいか」という相性も意識しておくとよい判断材料になります。

物件の状態やデザインを含む工事内容によって変動しますが、おおよそ1坪あたり15万円〜50万円程度が目安です。状況によりますが、高い場合では坪単価60万円以上になることもあります。

ただし、これはあくまで標準的な内装・設備・什器を想定した場合のレンジであり、ブランド性を重視する企業や特殊設備が必要な業種ではさらに上振れします。費用を考える際は、以下のような構成に分解すると全体像がつかみやすくなります。

オフィスの成長段階や目的に応じて「初期投資を抑えるべきか」「将来見越してしっかり設計すべきか」の判断が異なるため、専門家と相談しながら予算計画を立てることをおすすめします。

あります。とくに業務特性上、固定席での集中が求められる職種では不向きです。たとえば、経理・法務などの機密性が高い書類を扱う職種やクリエイティブ業務で深い集中状態が必要なチームにはフリーアドレス導入がストレスや生産性低下につながる場合があります。

また、日々の書類・資料が多い業務環境では「荷物の管理が大変」「机の取り合いになる」といった運用上のトラブルも生まれがちです。そのため、全社一律導入ではなく、「一部フリーアドレス×一部固定席」のハイブリッド構成やチーム単位での裁量設計など、柔軟な対応が現実的です。

両立は十分可能であり、むしろ両立こそが現代オフィスの理想です。おしゃれな空間が必ずしも機能性を犠牲にするわけではありません。たとえば、見た目の美しさを保ちつつも「視線の抜け感で集中ゾーンを確保」「間接照明と吸音パネルで快適性アップ」といった設計は多数存在します。

ただし、流行や見た目だけを優先しすぎると「使いにくい」「落ち着かない」という声が社内から上がることもあるため、 運用イメージと実際の働き方をすり合わせながら設計に反映することが重要です。

納得感のある合意形成を重視し、意見の“見える化”と“参加感”を意識するのが有効です。たとえば、アンケートやワークショップなどで社員の意見を吸い上げ、実際の設計案に反映していくプロセスは、反対意見の緩和にもつながります。

特に大規模なレイアウト変更やフリーアドレス化などのときには、「トップダウンで決まったから」ではなく、「自分たちの声が反映された結果」という認識がとても大切です。また、反対意見が出た場合でも、何に対して・どのような不安があるのかを丁寧にヒアリングすることで、設計側の工夫で解決できるケースも多くあります。

契約前の段階で「認識のすり合わせ」と「書面化」を徹底することが何よりの予防策です。ありがちなトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。

これらは、すべて「事前に確認しておけば防げた」内容ばかりです。

見積書は項目ごとに説明を受け、曖昧な点があれば質問する。図面や仕上げ材の確認はこまめに行う。そして、約束ごとはすべてメールや書面で残す。この基本を守るだけで、多くの問題は未然に防げます。

オフィスデザインは、単なる内装の美しさにとどまらず、働く人々の心理・行動・生産性に直結する「経営戦略の一部」です。この記事ではオフィスデザインの基本から、期待できる効果、レイアウトの種類、実例、そして実際の進め方までを段階的に整理してきました。

とくに近年では社員のウェルビーイングやリモート対応、企業のブランド発信といった複合的な目的を同時に達成する空間づくりが求められており、「何を重視し、どう表現するか」の設計力が重要になっています。

そのため、デザインに着手する前に必要なのは「課題の明確化」と「関係者との合意形成」です。内装デザインというと華やかなイメージがありますが、実は“見えない工程”の積み重ねが成果を左右します。

もし自社だけで進めるのが難しい場合は、ヒアリングから伴走してくれる内装会社やデザインパートナーに相談するのも一手です。オフィスは、企業の「いま」と「これから」を体現する舞台。せっかくなら、その設計に少しだけ戦略的な視点を持ち込んでみませんか。

2026.01.16

換気設備

2026.01.15

内装デザイン

2026.01.14